福岡名物の明太子を生んだ父親に学び

良い運を引き継いだ博多っ子の生き方

ふくやの川原正孝会長(74)は福岡市博多区の中洲地区で生まれ育った博多っ子である。生まれた年から博多祇園山笠の祭りに参加している。祭りの間は長法被を着て仕事をするほど熱心だ。これは地元の発展に尽力した父親の俊夫氏譲りのものである。辛子明太子をわが国で初めて作り福岡を代表する食品にした俊夫氏は福運に恵まれた。父の薫陶を受けた正孝氏もおおらかに正道を歩んでいる。

※広報誌「日本公庫つなぐ」32号でもご紹介しております。

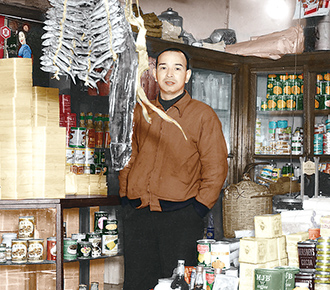

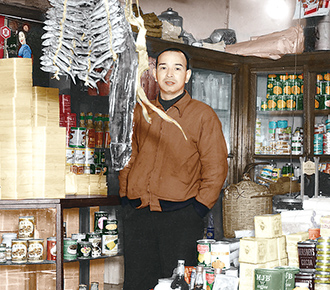

株式会社ふくや 代表取締役会長

川原 正孝(かわはら まさたか)

1950年福岡県生まれ。大学卒業後、福岡相互銀行(現西日本シティ銀行)を経て1979年ふくや入社。明太子の老舗「ふくや」の4代目として、1997年に代表取締役社長就任。父の遺志を継ぎ、明太子の普及と品質向上に尽力する。2017年に創業者・俊夫氏の孫にあたる武浩氏に社長職を譲り、会長に就任。食品業界のリーダーとして、地域経済の発展にも貢献している。

福岡市の中洲にあるふくやの本社を取材で訪ねたのは、博多祇園山笠の祭りの最中だった。川原正孝会長は祭りの長法被を着ていた。「山笠の準備が始まる6月1日から大詰めの7月15日までこの姿です。長法被は正装なのでこれに雪駄履きで、福岡市内なら高級ホテルにも入れますし、結婚式や葬式にもこのまま行けます」と言う。

地区ごとにある「流」と呼ぶ組織に、子どもから高齢者までが集まって祭りに参加する。川原氏は「中洲流」に属し、「山笠の組織には、いろいろ勉強させてもらいました」と語る。博多祇園山笠の祭りには、さまざまなしきたりがある。飾り立てた重さが約1トンの山笠を30人近くで舁いて走る。伴走する人たちも含めて、確かなチームワークが要る。分担する役職が細かく決まっており、流はいわば山笠の行事をマネジメントする組織ともいえる。

集団の中で、違う世代の人との付き合い方や礼儀なども自然に教えられる。川原氏は父親の俊夫氏に抱っこされて生後4カ月の時から参加してきた。山笠のおかげもあって、きっぷのいい博多っ子に育ったのだろう。

山笠を毎年舁いてきた 両肩にはたこがある

長法被がよく似合う。博多の旦那衆という風情で、福岡商工会議所の副会頭、イフジ産業株式会社取締役など多くの役職に就いている。しかし気さくで自分を飾らない人柄が言葉の端々からにじみ出る。「去年まで山笠を舁いていました。若手から何だという顔でにらまれながらね」と楽しげに話す。「今年は膝を痛めているので、若手の迷惑にならないように、山笠には付いて行きますが舁きません」

60歳代で中洲流の総責任者である総務も務めた。今は年齢が上から2~3番目の長老格だが、格式張ったところは微塵もない。神戸市にある甲南大学の学生時代も「空手部の先輩にお願いして、山笠のために毎年必ず帰ってきました」

「60年近く毎年舁いているので、肩にたこができています」と、両肩を見せてくれた。1996年には兄の健氏と共に「一番山笠の台上がり」を務めた。山笠の上に前後3人ずつ乗って舁き手を指揮する役目である。祭り好きには憧れの的で、兄弟が一緒にはまずない。「昔を知る人に『おまえたちは、大変な貢献をした親父さんのおかげで、兄弟で一番山笠の台上がりができるんだぞ』と言われました」

父親の川原俊夫氏は戦後、辛子明太子を考案して広めた人として、福岡の経済界で知らない人はまずいない。そればかりか地域振興をはじめさまざまな社会貢献に尽力したことで知られる。

1949年に中洲流を結成する際も、俊夫氏は奔走した1人である。1966~1967年頃、山笠が財務的にピンチになった時、「父は『全財産を投げ出しても、存続させる』と、率先して声を上げました。多くの人は父がよっぽど負担したと思っていますが、実際には他の方々も出したので、それほどでもなかったのですがね(笑)」

川原氏は父親の俊夫氏から直接間接に多くのことを学んできた。それが物の見方の基礎になっている。

例えば「私はよそさんの明太子も好きなのです。ええ、食べますよ。よそさんのもおいしいと思います」と言う。普通「よそのも結構だが、いまひとつ物足りないね」とか言いそうなものだが、そんなけちなことは言わない。

「よそさんとうちとの違いは味の違いです。ふくやの明太子はシンプルな作り方で、賞味期限までは最初に食べたときと味が絶対に変わらないようにしています。よそさんの明太子は、アルコールやみりんなどを添加しているので、1週間もたつと味が多少変わりますが、味はそれぞれいいですよ」

10年ほどかけて明太子開発 求めに応じて製法伝授

他社製品への川原氏の公平な見方は、創業者の俊夫氏が、明太子について製法特許や商標登録を取らずに、参入したい業者に自由に作らせたことと共通するものがある。

明太子は戦前からあるのかと思っていたが、ふくやを創業した川原俊夫氏が戦後、試行錯誤を重ねて作り出した物なのである。今や多くのメーカーがあり、福岡を代表するだけでなく、全国区の食品になっている。

俊夫氏は復員して1946年1月、戦災で荒廃した福岡で食料品の商いを始めた。2年後、福岡市が建設した中洲市場で食料品店ふくやを創業した。俊夫氏は商才を発揮したが、売れる商品を見つけて仕入れても、他の業者にすぐまねされる。「父は気にせず、『いいやないか、また売れる物を新たに探そう』という考え方です。そこで独自に作ったのが明太子でした」

俊夫氏は1913年に今の韓国の釜山で生まれた。千鶴子夫人も釜山出身で、そこで食べた「辛いたらこの食品を作れないか」と俊夫氏に話したのが、きっかけだった。「父母が食べたのはたぶん『明卵漬(ミョンランジョ)』という塩辛みたいな発酵食品だと思います」

1949年1月に明太子の原型となる商品を発売したが、全く売れなかった。やたら辛すぎたのと、たらこを生で食べる習慣がまだなかったためだ。俊夫氏は諦めず、食べやすくしようと10年ほどかけてあれこれ工夫した。「辛みを抑えるために氷砂糖や蜂蜜を加えたこともありました」

現在のような辛子明太子がようやく完成して、売れ出すと、うちに卸して売らせてくれないかと近所の店が頼みにきた。製造直売を方針とする俊夫氏は断った。ところが「父は『自分で作ったらどうですか』と勧めて、作り方から材料の仕入れ先まで教えてあげたのです。ただし『ふくやと違う味にしなさい』と言っていました」

なぜ成功したのか 「運が良かったから」

「普通は教えませんよね」と川原氏が言う通り、せっかく開発したのにと思う。「父の考え方は面白いんです。自分たちがおいしいと思って作っても、口に合わない人もいる。ならばいろんな味があったほうがいい。それで明太子をおいしいと食べてくれる人が増えればいいという考えです」

一見、お人よしのように思えるが、これでうまくいったのは、結果が物語っている。俊夫氏は、明太子の生みの親として成功し、度量の広い人柄で抜群の信用を勝ち得た。

川原氏は中学生の時、作文に父親を書こうと思い、「なぜ、商売がうまくいったの?」と尋ねた。「運が良かったからだよ」と答えてくれた。「これでは1行で終わってしまうので、『運を良くするには、どうしたらいいの?』と聞きました。すると『運のいい人と付き合いなさい』と言うのです」

運のいい人の見分け方についての俊夫氏の説明が独特である。川原氏と友人の前にアンパンがあるとする。2人とも腹をすかせている。その時、アンパンを割って瞬時に大きい方を相手に渡す人が運のいい人だというのである。「私は割ってみて少し考えてから、大きい方を渡しますね。私も運がいい方だと思いますが、パッと渡せる人間だったら、もっと運が良かったかもしれません」と川原氏は笑う。

利他の精神が福運招く 金儲けは目的ではない

子どもの頃、父親からこう諭された。「おまえみたいに、何でも自分の物にしたがるのは良くない。風呂でお湯を自分の方にかき寄せようとしてみなさい。お湯は全部、逃げていく。逆にお湯を前方に押し出せば、お湯は回りまわって自分の方に戻ってくるぞ」

利他の精神が結局は福運をもたらすと教えたかったのだろう。「父は元会社員でしたが、軍隊に行って人生観が変わったのでしょう。復員して世の中の役に立つことをしよう。それには会社員よりも自由が利く商売をやろうと考えたのです」。博多祇園山笠の世話から博多川の清掃活動、中洲町連合会会長、PTA会長、民生委員など、ありとあらゆる仕事を引き受けた。

しかし「商売をやる以上、利益を絶対に出さなくてはいけない」と言っていたそうだ。個人営業の俊夫氏は1980年に福岡市の高額所得者番付トップになった。とはいえ金儲けが目的ではない。「利益を上げて税金をたくさん納め、雇用を守ることが一番大事」と考える。生活できれば、あとは福祉施設などへ寄付するという徹底ぶりだった。亡くなった時、自宅と店の製品在庫くらいしか残していなかった。

前年の1979年に川原氏は29歳で福岡相互銀行(現西日本シティ銀行)の本店営業部部長代理を辞して、ふくやに入った。俊夫氏は自分一代で終わるつもりだったらしい。だが体の具合が悪くなって改めて考えると、従業員や顧客に迷惑をかけるので店を閉められない。

「それで初めて兄と私に『どちらか帰ってきてくれんか』と言ったのです。今までにない弱気な父を見て、これは帰らざるを得ないと2人で相談して、私が先に戻り、福岡相互銀行で支店長だった兄はすぐには辞められないため、3年後に帰ることにしたんです」。翌年、俊夫氏が亡くなり、個人営業だったふくやを直ちに株式会社にした。社長は母の千鶴子氏だが、経営は取締役になった川原氏が担った。

将来は創業家に限らず 最適の人であればいい

「株式会社にしたのは、内部留保ができない個人営業のままでは、私にはとても無理だからです」と川原氏は話す。4年後、兄の健氏が加わる。母の千鶴子社長が1994年に他界すると、兄の健氏が社長に昇格。3年後に健氏が代表取締役会長になり、川原氏は代表取締役社長に就いた。

川原氏は兄と二人三脚の時代も含めて、ふくやを大きく変えた。店舗を増やし通信販売も積極的に拡大した。「ありがたかったのは、父から『味を守るなよ』と言われていたことです。老舗はとかく変わらぬ味を売り物にしますが、時代に合わせて味を変えろというわけです」。塩分濃度を下げたり無着色にしたりしている。また明太子味のツナ缶などの加工食品も積極的に開発した。時には失敗もあったが「私は、現状維持は衰退だという考え方です。私も兄も新しいものが好きでね」と語る。

7年前に、兄健氏の長男の武浩副社長と社長を交代した。会長になってからは社内会議には一切出ていない。「私がいたら役員は私のやったことを変えにくいでしょう。兄も私が社長になったら、1回も出ませんでした」。経営は時代に合わせて変えるべきだと考える。

甥の武浩社長の後継者については「もう創業家からと考えるより、社員さんからでも外部からでも最適の人を選ぶべきだと思います。社長も同じ意見です。ふくやを存続し社員さんを幸せにできる人を次の経営者に選ぶのがわれわれの務めです」。物事を長期的に幅広い視野から考える。これも創業者譲りのものかもしれない。

※本ページの内容は取材当時のものです。