デザイン経営で会社のイメージを一新

牛の尿からつくる消臭液で世界を目指す

北海道北見市に型破りの経営者がいる。環境大善の代表取締役である窪之内誠氏(48)である。父親から引き継いだ牛の尿を原料とする消臭液や液体堆肥を製造する事業を営む。経営理念からブランディングまで統一したイメージで展開するデザイン経営に取り組み、短期間で会社をつくり変えた。事務機器の営業責任者から転じて8年、持ち前の行動力で異色の製品を「世界に広めたい」と父親譲りの夢を追いかける。

※広報誌「日本公庫つなぐ」33号でもご紹介しております。

環境大善株式会社 代表取締役

窪之内 誠(くぼのうち まこと)

1976年、北海道北見市生まれ。大学卒業後、地元の事務機器販売会社に18年間勤務。2016年に父・覚氏が創業した株式会社環境ダイゼン(現環境大善株式会社)に入社。代表取締役専務を経て、2019年2月に代表取締役社長に就任。自社の取組みを「アップサイクル型循環システム」と呼び、地域の課題解決にも寄与している。

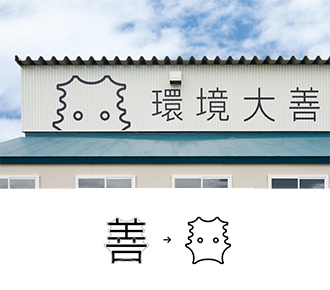

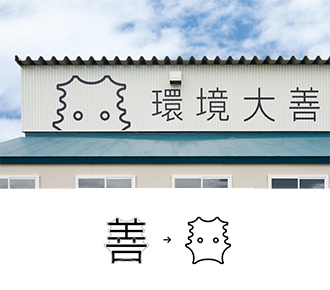

女満別空港から車を40分ほど走らせると、オホーツク海から内陸に延びる北見市に至る。この北海道らしい広々としたたたずまいの町に、環境大善がある。社名も独特だが、社屋には「善」の字を図案化したどこかユーモラスなシンボルマークが、社名と共に大きく記されている。

代表取締役の窪之内誠氏は一見して快活な人物と分かる。フットワークの良い行動派で、同社オリジナルの軽快な制服が似合う。2024年6月、父親で創業者の窪之内覚氏が80歳を機に取締役会長を退き、会社は代表取締役社長を2019年から務める窪之内氏に完全に任された。

ところが同氏は「継ぐ気は全くなかったんですよ」と話す。「私は近過ぎて、父の事業を客観的に見られなかったためだと思います」。同社の消臭液や液体堆肥は原料が牛の尿なので、昔は奇異の目で見る人が少なくなかった。

「マスコミで取り上げられると、まだ中学生だった妹が学校で、『おまえのおやじは変なことをしている』とよくからかわれました。家族も父の仕事に嫌悪感を抱いていたほどです。でも使った人からは好意的な声が寄せられていたので、複雑な気持ちでしたね」

珍奇な商品と見られたが 内外のデザイン賞受ける

謎めいた液体だった。生ごみや部屋などにまけば、アンモニア臭などの嫌な臭いが消える。畑にまけば、野菜の生育が良くなる。だけど、なぜかはよく分からない。もとが牛の尿なので、珍奇な商品と見られがちだったわけだ。

このイメージを一新したのが窪之内氏である。大卒後18年勤めた事務機器販売会社を辞して、2016年12月に40歳で代表取締役専務に就くと、大車輪で経営改革に乗り出した。中に入って2つの問題に気付いた。まずパッケージが古くて若い層に響かない。また効果が科学的に検証されていなかった。これでは「謎の液体」との見方を払拭できない。

こうした点を改善した結果を象徴するのが、主力製品である消臭液「きえ~る」の生まれ変わった今のパッケージである。通常の日用雑貨とは一味違う洗練されたデザインになった。

発売早々、2022年5月、「第101回ニューヨークADC賞」に入賞した。米国の団体であるアート・ディレクターズ・クラブ(ADC)によって設立された広告美術に関する国際的な賞である。続いて10月には、グッドデザイン賞を受賞した。

2024年4月には、経済産業省と特許庁による知財功労賞「経済産業大臣表彰」に選ばれた。窪之内氏のリーダーシップの下で進める同社の「デザイン経営」が評価されたのである。「デザイン経営」とは、企業理念から商品、サービスのブランディングまで一貫したデザイン思考で展開する経営戦略である。

同社は、北見工業大学などとの共同研究を継続的に進めており、科学的な効果検証をさらに深めるとともに、安全性データの蓄積にも注力している。

「あなたが継がなければ」 ある社長の言葉が転機に

経済産業省と特許庁は2018年に「『デザイン経営』宣言」を発表して旗を振っている。「デザイン経営」は聞き慣れない言葉かもしれないが、米国のアップルのような会社を思い浮かべるとよい。対照的に従業員数28人の環境大善が一躍、お手本のような存在になったのだから興味深い。

けん引したのは窪之内氏だが、そもそも会社を継ぐ気はなかったはずではないか。「不思議なご縁がありまして」と語る。たまに経営状態を父親に聞いていた。「倒産でもしたら、自分に跳ね返るのはもちろん、いろいろな人に迷惑をかけますからね」。ある日、父親の覚氏から「こういう社長が視察に来るよ」と聞いて驚いた。「実は、私はその会社のサービスを利用して高く評価していました。テレビに出演した社長さんを見て、ぜひ話を聞いてみたいと思っていたんです」

同席させてもらって、覚氏と一緒に話を聞くと、何と会社を売ってほしいというのが東京からやって来た目的だった。覚氏は断り、逆に「この商品がそんなに素晴らしいと言うのなら、あなたの方でも売ってくれませんか」と持ちかけた。社長は「分かりました。やりましょう」と即断し、取引は今も続いている。

その時、社長から掛けられた言葉が、窪之内氏を変えた。「素晴らしい事業だが、お父さんは会社を売る気がないので、年齢を考えると、あなたが継がなければ、この商品はいずれなくなってしまう。そうなるとユーザーは困るよ」と。

それを聞いて窪之内氏は「この商品がどれだけ人の役に立っているのか、きちんと見てこなかったことに初めて気付きました」と言う。意識が変わった。「牛の尿の処分に困る酪農家さんやこの商品を便利に使っている皆さんのために、継がなければいけない。事業の未来に見込みがないと承継は難しいですが、父は未来に向けて種まきをしてくれていたのだと思うようになりました」

中央突破をいとわない 父から引き継いだ性格

「『継ぐ』と言ったとき、お父さんは喜んだでしょう」と尋ねると、「喜んだかな。何も言いませんけどね」と言う。「私は細かいので、『おまえと一緒にいるとストレスがたまる』と父に何度も言われました。大げんかを何度もしました」と笑う。

覚氏は起業家タイプである。北見市のホームセンターダイゼンの取締役店長だったとき、いとこの酪農家から牛の尿を発酵させた液を園芸用品として店で売れないかと相談された。畑にまくと作物がよく育つという。だが販売時期が限られるので難しいと思いながら、瓶の口に鼻を近づけると臭いがしない。消臭液として売れるとひらめいた。覚氏によってホームセンターで商品化されて、1998年に消臭液の「きえ~る」は誕生した。

8年後、この事業の権利を退職金代わりに譲り受けて、62歳で独立して会社を設けた。「ダイゼン」の使用を認められて社名を「環境ダイゼン」とした。2020年に「環境大善株式会社」に変更したのは、ブランド戦略の一環である。

「びっくりしましたよ。電話してきて『会社をつくったから』といきなりです。退職を母も事前に知りませんでした。『なぜ相談してくれなかったの』と聞くと、『相談したら、おまえたちはいいと言うか、言わんだろ』ですからね」

「父はやると決めたら、誰が何と言おうと中央突破でやり抜く性格です」。窪之内氏は営業に回ると、「取引先から父とは『性格が全然違うね』とよく言われました」と語る。「父は私と違って大ざっぱですから」。とはいえ「中央突破」をいとわない性格は「私もかなり引き継いでいます」と笑顔で認める。

「強み分析の診断を受けると、私は『活発性』が最も高く出ます」。実際、これだと思ったら、すぐに実行する行動力が際立っている。ただし父親の覚氏が言葉で説明しにくい暗黙知型だとすれば、窪之内氏は何事も明文化して誰にも分かる経営を志向するタイプと言えそうだ。

覚氏の創業した消臭液と液体堆肥の事業が大きな可能性を秘めていると認識したが、窪之内氏は覚氏とは流儀が異なる。自分も納得し世の中にも分かりやすい形に、事業を刷新するために努力した。その一つ一つの集大成が同社独自のデザイン経営である。

デザインは経営そのもの 「発酵経営」を理念に掲げ

手始めに一度パッケージを作り直した。しかし単にデザインを変えただけになり、窪之内氏はもの足りなかった。そんなときに、大阪府八尾市の木村石鹸工業の木村祥一郎社長がブログに書いたブランディングの話を読んだ。その中に出ていた奈良市にある中川政七商店の13代目中川淳氏(現中川政七会長)が書いた『経営とデザインの幸せな関係』(日経BP社)から重要な気付きを得た。

一読して「これだ」と思ったのである。デザインやブランディングは経営そのものであると知る。自分のやりたかったことがはっきりして、経営的な発想ができるデザイナーを探した。たくさん当たってみたがいない。ふと思い付いたのが、おしゃれな紙箱を作る札幌市のモリタという会社である。いろいろなデザイナーを知っているに違いないと、友人である近藤篤祐常務(現社長)を訪ねた。

紹介されたアートディレクターの鎌田順也氏に目を見張った。「パッケージを作るまで3年ぐらいかかります」と意表を突かれた。「経営理念はあるのですか」と問われて「明確なものはない」と答えると、「まずそこからですね」と言う。「衝撃的だったのは『決算書を3期分持ってきてください』と言われたことです。時間をかけても当社が大丈夫かを確かめるためでした」と窪之内氏は述懐する。

パッケージの新デザインからブランドの再構築まで期待通りにできたのは鎌田氏の存在が大きい。今も「チーフデザインオフィサー」として社外から協力してもらっている。経営理念は走りながら考えて「発酵経営」としてまとめた。牛の尿を微生物で発酵させて、同社の造語である「善玉活性水」に変えるのが環境大善の事業である。同様に「発酵させるがごとく組織を活性化させて、みんながいわば善玉菌のように生き生きと活躍できる会社にしたいのです」と語る。

一芸に秀でた人材集めて サッカー型の組織を工夫

窪之内氏は人が好きなのだろう。気さくに人と付き合う。多様な個性の人たちが集まって自然にチームができる。同社には、例えば専務取締役CFO(最高財務責任者)の工藤公太氏や執行役員でCTO(最高技術責任者)の加藤勇太氏、マーケティング、広報を担当する竹井涼氏など、ユニークな人材がいる。

工藤氏は段ボール会社から転職。加藤氏は共同研究をしている北見工業大学の大学院出身。それぞれ鎌田氏と組んだころに加わった。竹井氏は関東でLED(発光ダイオード)の研究をしていたが2年余り前にUターンして入社した。

「来てくれる人たちは、皆一芸に秀でた人ばかりです」と窪之内氏はうれしそうだ。組織は「サッカーのフォーメーション」に倣ってフラット型にしている。「私と工藤専務はベンチでマネジメントをする。総務や経理はゴールキーパーやディフェンス、研究室はサイドバック、営業はフォワードという具合です」。メンバーが「発酵経営」の理念を体して、それぞれ思いのままプレーする。高校までサッカーをやり、今もフットサルを楽しむ窪之内氏らしい発想である。

モットーは「人のために努力する」。競争の激しい事務機器販売会社で営業をしていた時代に体得した。「お客様の立場になって、事務機器をどう活用すれば生産性が上がるかを提案するコンサルティングに近い仕事でした」。親身に努めれば、信頼される。「いろいろな業種の社長さんからお話を聞いて、勉強させてもらいました」。それが今役立っている。

ここ5年余りで、売り上げは公表していないが「約2倍」に増やした。さらなる事業拡大を目指して、海外市場の開拓にも取り組んでおり、カンボジアや韓国、台湾などに販路を拡げている。父親の代からの「日本だけでなく、世界に広げていく」という夢を追う。「環境大善の仕事は楽しくて飽きませんよ」。それを明るい表情が何よりも雄弁に物語っている。

※本ページの内容は取材当時のものです。