- ホーム

- 経営サポート

- ソーシャルビジネス支援

- SBステーション

- 日本マイクロソフト株式会社 × 認定NPO法人育て上げネット 他

NPO×企業連携事例

働ける社会の実現へ!

日本マイクロソフト株式会社 × 認定NPO法人育て上げネット 他

Global Skills Initiative

- ホームページ

- https://gsi-jp.com/

- 事業内容

- デジタルスキル習得支援による就労・キャリアアップ支援

- 取り組む社会課題

-

- デジタル化が進む社会におけるデジタル人材の不足

- 新型コロナ等を背景とした就職難

- ミッション

- デジタルを通じて若者・女性主体の「働く」・「働き続ける」が実現される社会を目指し、キャパシティビルディングから政策提言まで一連の取組みを進める。

- 構成団体

-

- プロジェクト運営チーム

- 日本マイクロソフト株式会社

認定 NPO 法人育て上げネット

- 賛同企業

- アクセンチュア株式会社

株式会社デジタルハーツ

株式会社リクルート

- 連携 NPO

- 認定 NPO 法人 難民支援協会

認定 NPO 法人 ReBit

連携・協働の取組み

<主な取組み>

- スキルアップと就労のための支援

- もともとNPO等が提供している「就労準備訓練」「就職活動支援」「キャリアアップ」等のためのメニューに、本プロジェクトが提供するWord・Excel・PowerPointの基礎講座や、未経験者むけのWEB制作やプログラミング等の基礎講座を開催し、新型コロナウィルスの影響により就労・雇用に影響を受けた方達のスキルアップと雇用可能性の拡大を支援します。

- eラーニングによる学習機会の提供

- eラーニングのポータルサイトを通じて、いつでも、誰でも学ぶ機会を提供します。学習コンテンツは、ICTスキル/ソフトスキル/ジョブサポートの3テーマごと、入門編・基礎編・応用編・発展編とレベルに応じた内容を、随時、追加して公開していきます。

- NPOおよび企業との連携

- 支援対象者への伴走や講座開催についてはNPO等の支援団体・機関と連携して取り組みます。支援対象者に提供するリソースやコンテンツの充実等についても、プロジェクト単独での取り組みに加え、様々な領域のNPOや企業との連携によっても取り組みます。

- 公共政策へのアプローチ

- 行政が取り組む様々な支援事業(NPO等への委託事業を含む)へのリソース提供のほか、プロジェクト通じて得られた知見やデータをもとに調査研究と政策提言にも取り組みます。

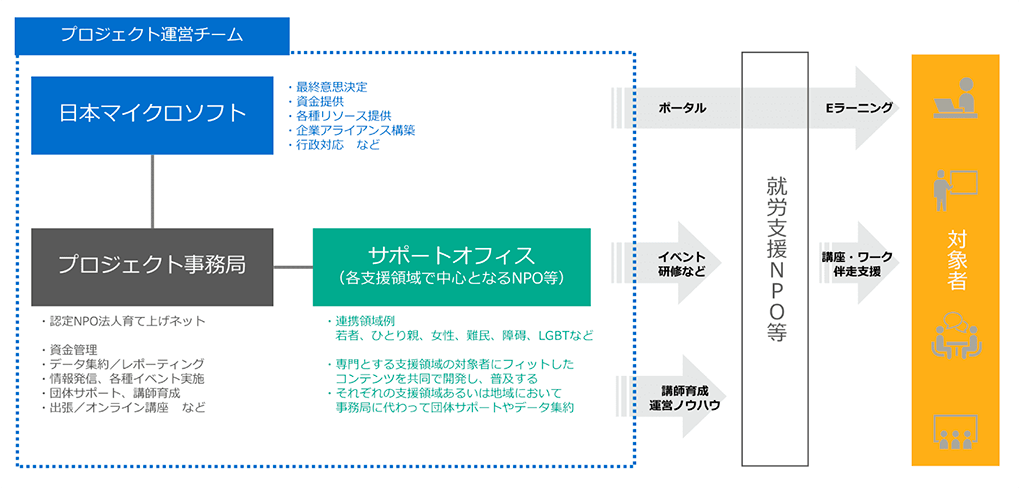

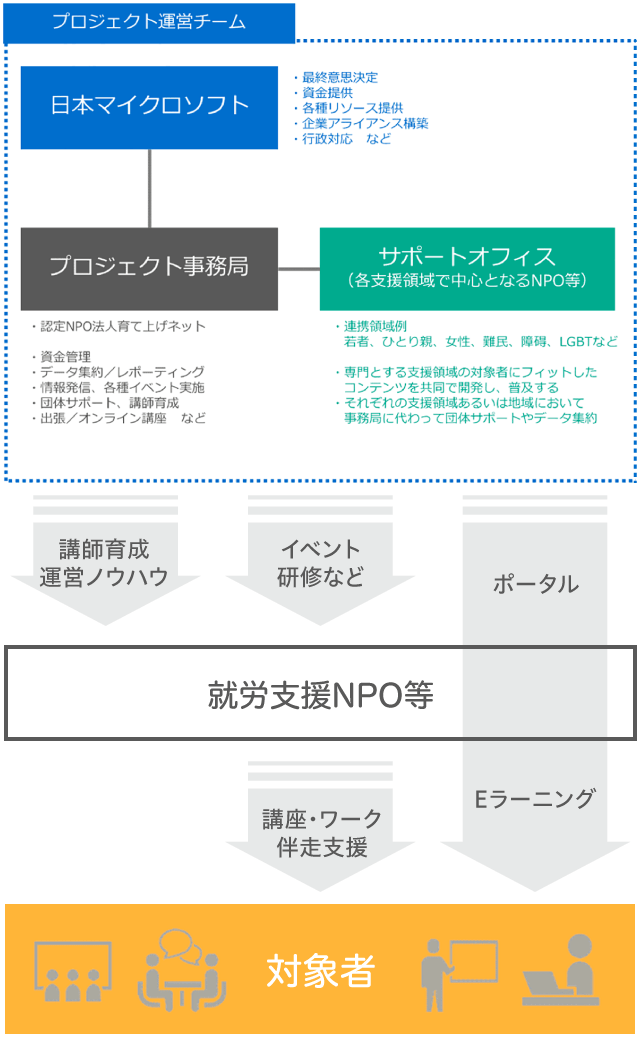

<体制図>

ここからは、当事業を創設した、

プロジェクト運営チームの二社への

インタビューレポートとなります!

日本マイクロソフト株式会社

政策渉外・法務部本部社会貢献担当部長龍治 玲奈 様

認定NPO法人育て上げネット

理事長工藤 啓 様

連携・協働の経緯

- 共感から生まれた連携・協働

-

龍治様

日本マイクロソフトで女性のキャリアアップ事業に取り組んでいた関係で、NPOの皆さまに就労環境を取り巻く社会課題についてヒアリングしたことがあり、その中の一人が、働く若者をサポートする育て上げネットの工藤さんでした。今後ますますデジタル化が進むなかで、工藤さんから、「デジタルスキルの不足している人が思いどおりに就労できなくなることを懸念している」とのお話を聞き、日本マイクロソフトとしても何かお役に立ちたいという想いを持ったことが協働のきっかけです。

- 段階を経て、より多くの人に行き届くプログラムへ

-

工藤様

協働事業としては、2010年から、オフィス系アプリの操作スキルを習得するための若者向け研修「若者UPプロジェクト」を提供していました。その発展形として2018年に開始したのが、Web制作やプログラミング等、人材が不足している分野のスキル習得を目的とした、「若者TECHプロジェクト」です。さらに、新型コロナウイルス感染症により多くの人が仕事を失ったことを踏まえ、若者に限らず、在留外国人・被災者の方々・LGBTQ+など、就職や仕事に困難を抱えている方々を支援するプログラムが、2020年に開始したGlobal Skills Initiative(GSI)となります。

- 自走できる仕組みをつくり、効果を大きく、持続させる

-

龍治様

いずれのプログラムも、研修のノウハウ等は連携NPOに提供しています。連携NPOを教える人として育て、その連携NPOが主体的に研修等を実施するような、「自走できる仕組み」を構築することが重要です。プロジェクト運営チームがやらなければ続かない仕組みではなく、自走できる仕組みとすることで、社会課題解決の効果は大きくなり、かつ、持続すると考えています。

連携・協働のメリット

- 一般企業にとっての連携・協働メリット ~NPOは社会の静脈~

-

龍治様

困っている人(受益者)から近いところにいて、そのニーズをよく知るNPOは、どんな商品・サービスが求められているか、というところの知見をお持ちです。また、社会課題の解決のためには、時に行政等の協力を仰がなければならない場面がありますが、そのような協働関係を含めた事業の全体像をデザインするうえでも、もとより多様な主体と協働するNPOからの意見が参考になります。受益者に寄り添いながら、さまざまな主体と協働関係を構築するNPOは、「社会の静脈」とも言える広いネットワークを構築していますので、そこから得られる情報・ノウハウからは勉強になることが多いと考えています。最後に、事業を持続的なものとする仕組みづくりをするためにも、やはり、組織の活動目的が公益であるNPOの意見が役立ちます。本事業においても、活動が途絶えて受益者にご迷惑をお掛けすることが無いよう、育て上げネットのご意見を聞きながら、「自走できる仕組み」を構築することを強く意識しています。

- NPOにとっての連携・協働メリット ~協働を通じた「信頼される事業づくり」~

-

工藤様

比較的歴史が浅いこともあってか、NPOは行政等の主体と比べると、対外的な信用力・知名度の面ではまだまだ十分とは言えません。そのため、NPOが単体で新たな事業を始めるケースでは、他者からの信頼を得るのに苦労するのは珍しくありません。一方で、企業と協働で新たな事業を始めるケースで、地域や社会に信頼されている企業から、事業に対して承認をいただくということは、「信頼される事業づくり」のベンチマークになると考えています。もちろん、企業から信頼いただくことは簡単ではありませんが、協働先と議論を交わすことは時間がかかったとしても事業計画のブラッシュアップにつながり、有益です。

活動の成果

前身の「若者UPプロジェクト」では、第三者評価による社会的投資収益率分析を実施し、社会にどれだけの価値をもたらしたのかが見えるようにしています。2020年に開始した当事業(GSI)でも、同様に活動の成果をお知らせするつもりです。

参考リンク:若者UPプロジェクトWebページ

苦労したこと

- 活動の成果の対外的な説明

-

龍治様

一般的に、ソーシャルビジネスの領域では、優れたモデル事業を別の誰かが模倣したり、承継することで、効果の範囲を広げるということがよくあります。本事業も、そのような拡張性のある事業の仕組みづくりを心掛けています。対外的に活動の成果を説明するシーンでは、単に活動の成果を実績値で示すだけでは拡張性の部分のご理解が得られません。中長期的な構想も含め、事業の全体像を丁寧にご説明するように気を付けています。

- 協働先との目線合わせ

-

工藤様

社会的な活動をするうえでは、領域によって成果を定量的に示すことが難しい場合があり、そうした背景から全てのNPOが定量的な実績を重視しているわけではなく、それよりも経営理念のような思想的な部分を重視する場合があるなど、価値観が様々です。そうした価値観の違いをどう擦り合わせていくかという問題には、協働の輪を広げるにつれ直面しやすく、苦労しています。

これから連携・協働しようとする方へ向けたメッセージ

- 話しにくい都合ほど、最初に共有することが良い関係につながる

-

工藤様

NPOと協働しようとする企業は、協働の目的として、社会課題の解決はもちろんのこと、企業や担当者都合による目的を抱えていることも当然あり得ると思います。そのような企業側の都合は、ぜひ、協働関係を構築しようとしているNPOにも共有してください。なぜなら、「何のためにやるのか」の目線が合わなければ、建設的な議論が進まず、事業の方向が定まらなかったり、途中で立ち消えたりすることがあるからです。最初に腹を割って話すということが、事業を軌道に乗せるためのポイントです。

今後の見通し

- 中小企業の人材難解消、DX(デジタルトランスフォーメーション)促進への貢献

-

龍治様

日本ではかねてより中小企業の人材難が課題となっており、一方では、新型コロナの影響もあって、就職難に苦しむ方が多くいらっしゃいます。働こうとする方へのデジタルスキルの習得支援により、中小企業を含む雇用者とのマッチングに貢献してまいります。デジタルスキルの浸透によって、DX(デジタルトランスフォーメーション)を促進し、日本企業の競争力向上や、経済活性化に結び付けたいという想いです。

- 働こうとする方と企業を結び付けるために

-

工藤様

企業にとって、必要とする人材像が具体的に定まっていなければ、良い人材とはなかなか巡り合えません。その人材像を定めるうえでも、どんなデジタルスキルを持った人がいれば何ができるのか、というような知識の習得が必要になってきます。そのハードルを越えることは、経営リソースが限られる中小企業にとっては特に簡単ではありませんので、そのサポートもさせていただき、両者を結び付けることに貢献していきたいです。

有識者の声

一般財団法人KIBOW社会投資ディレクター/グロービス経営大学院教員

山中礼二

私は「育て上げネット」の工藤さんのご案内により、少年院の中を見学した時に、少年たちがパソコンに向き合い課題に取り組んでいるところを見ました。スキルを身に着けようとする少年たちの真剣なまなざしを今も忘れることができません。

この育て上げネットの若者向けIT教育を支えているのが日本マイクロソフト社です。若者たちの苦しむ現場を深く知っているNPOと、世界中で使われているプロダクトを持っている事業会社との提携は、セクターを超えた協働のベストプラクティスと言って良いかと思います。

日本マイクロソフト社は多くの若者たちにITスキルトレーニングを提供し、その結果若者たちにどのような変化が起きたかをWebで公開しています。

参考リンク:若者UPプロジェクトWebページ

これを見ると、受講後の就職進路決定率が30%を超えていることがわかります。協働事業の結果(アウトカム)を測定、公表していることも、後に続く人たちにとって参考になります。