株式会社EX-Fusion(エクスフュージョン)

代表取締役CEO:松尾一輝

所在地:大阪府

事業領域:エネルギー

Interview

「国産エネルギーをつくりたい」。レーザー核融合発電技術の開発、実用化を目指すEX-Fusion松尾一輝CEOは強い想いを口にする。この発電方式は実現すれば、燃料1グラムから石油8トンに相当するエネルギーを得られる。燃料は海水から取り出せる重水素と三重水素を活用するため無尽蔵とされ、地球温暖化の要因となる二酸化炭素(CO2)は排出せず、放射性廃棄物もほぼ出ないという。

IPO(新規株式公開)の目標としている2031年までに基盤技術を確立し、35年までに発電実証を行う。産業界における脱炭素ソリューションとして、50年までに世界の14%に相当する約49億トンのCO2を削減する未来図を描いている。

松尾CEOは大阪大学レーザー科学研究所の藤岡慎介教授に師事し、レーザー核融合の研究を始めた。同研究所は1972年の設立で、日本においてこの研究の中心的存在となっている。そうした中で大学院理学研究科物理学を専攻し博士号を取得。米国には大規模なレーザー装置があり、研究も世界をリードしていることから、20年に米カリフォルニア大学サンディエゴ校に博士研究員として赴いた。藤岡教授から「起業に興味はないか」という誘いがきたのは、その年の暮れのことだった。

話の発端は、EX-Fusionのリード投資家となるベンチャーキャピタルのANRIが、核融合発電のスタートアップを探していたことだ。この話を聞いた光創成大学院大学の森芳孝准教授が藤岡教授に声をかけ、当時若くして注目の研究者だった松尾氏に白羽の矢が立った。それまで自分が起業することを意識したことはなかったが、藤岡教授から誘われたことをきっかけに、「スタートアップとして取り組むことに意義がある」と考えようになった。米国に渡り研究を続ける中で、レーザー核融合商用炉に向けた開発研究をより加速するためにはドライビングフォースとなれるスタートアップの存在が必要だと感じていたからだ。実は、レーザー核融合を研究する米国の国立研究所の設備のコアには、阪大と日本企業の共同研究の成果が一部採用されており、技術的に日本がリードしている面もある。日本で起業すれば、産業界でさきがけとなれる。藤岡教授の誘いから1週間後、決意を固めた。

新型コロナウイルスが蔓延していたこともあり、帰国したのは半年後だった。その間、リモートで準備を進め、従業員1人の採用も決めていたが、思いもしないことが起きていた。認識の相違から資金調達の話がうまく進んでいなかったのだ。しかし、もう後には引けない。日本政策金融公庫の融資を活用し、資金調達のめどを付け、21年7月にEX-Fusionを設立。それでも22年1月に第三者割当増資でANRIから1億円を、3月には大阪大学ベンチャーキャピタル(OUVC)から同じく3100万円を調達した。

こうして立ち上がったが、同社が取り組むのは単なるビジネスモデルの変革ではなく、技術進歩を前提とするディープテック。IPOの時点で、レーザー核融合発電技術が事業として収益が上がる構造にはならない。一方で、研究開発には設備を始め多額の資金が必要となる。高いリスクを負うが、民間資金を呼び込み続け、産官学の連携をとって前に進む。レーザー技術の飛躍的な高度化が発展の根幹だ。

核融合の研究は、磁場閉じ込め方式(トカマク方式)が1950年代に始まった。80年代後半になり、強力なレーザーが開発されたことで慣性閉じ込め方式(レーザー方式)が登場した。トカマク方式はプラズマの持続的な燃焼、レーザー方式は単発の断続的な燃焼の繰り返しで発電することから、それぞれベースロード電源と発電量を調整するピーク時電源に向いている。

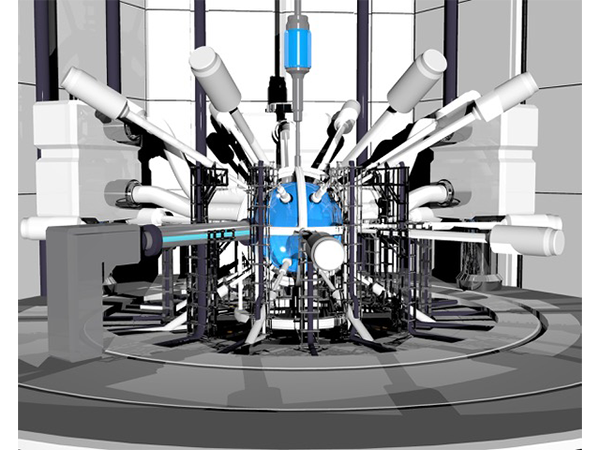

同社が取り組むのは慣性方式の高度化。モノがその場にとどまろうとする慣性を利用し、一瞬だけ閉じ込めたプラズマにレーザーを照射して加熱し、瞬間的な核反応を繰り返し起こす。具体的には、数ミリメートルの球状の物質(燃料ペレット)に強力なレーザーを照射すると、その表面がプラズマとなって噴出する。その反作用で物質の中心に向かって瞬間的に高い圧力が発生する爆縮が起きる。この仕組みを利用する。200億気圧といった太陽内部の高い圧力を瞬間的に再現することができる。

22年末には米ローレンス・リバモア国立研究所が、レーザー方式の実験で投入分を上回るエネルギーを取り出すことに成功した。EX-Fusionでは、燃料ペレットの模擬ターゲットを1秒に10回、1個ずつ落下させ、それをセンサーで検知してレーザーを照射する実験を行った。落下の際のゆらぎもレーザー追尾装置で計算して把握し、模擬ターゲットの中心を射ることに成功している。技術的には1秒に100回でも可能となっており、さらに大量のエネルギーを取り出すことが実現できる。

日本政府は23年度に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を策定した。24年4月10日には、日米首脳会談の共同声明「未来のためのグローバルパートナー」に、核融合発電の研究開発を両国で推し進めることが盛り込まれた。こうした世界の流れを見据え、研究体制の充実に力を注ぐ。23年7月にANRIをリード投資家に11社から、シードで総額18億円を調達した。三井住友海上キャピタル、三菱UFJキャピタル、京信ソーシャルキャピタル、ニッセイ・キャピタル、Nikon-SBI Innovation Fund、SMBCベンチャーキャピタル、ジャーミネーションファンド1号、デライト・ベンチャーズ、大阪商工信用金庫、静岡キャピタルが名を連ねた。

同年10月に大阪大学と共同研究拠点を、東京工業大学と協働研究開発拠点を、立て続けに設けた。阪大とは10メートル先を毎秒100メートルの速度で飛翔するターゲットを1マイクロメートルの精度で連続的に集光照射する技術の確立を目指す。東工大とは商用炉の液体金属燃料増殖ブランケットの運転に必要となる高純度液体リチウム鉛燃料増殖材の大量合成技術を高度化する。

研究を続けるための事業収益にも目を向ける。CFRP(炭素繊維)の加工にはハイパワーのレーザーが必要とされており、24年度中に実機を完成させる。CFRPは、東レや帝人など日本メーカーが世界シェアの大半を握っていて、世界中の航空機や電気自動車(EV)などに使われている。ターゲットとの距離を正確に測る技術は、宇宙デブリの捕捉除去に応用できる「もちろん大きな目標も大切だが、一つずつ小さな実績を積み重ねることも同じくらい大切」と語る。国産エネルギー創出の領域に留まらず、EX-Fusionに寄せられる期待はさらに高まっている。

株式会社EX-Fusion

所在地:大阪府吹田市山田丘2-8大阪大学テクノアライアンスC棟C806

設立:2021年7月

代表取締役CEO:松尾一輝

事業内容:レーザー核融合発電技術の開発、実用化による国産エネルギーの創出