STEP1

準備

1. 市場調査

輸出を検討する上で、最初に行うべきことは市場調査です。調査項目を洗い出した上で、調査方法を検討しましょう。

1. 調査項目

候補となる輸出国・地域を選定するために、「各国・地域の一般的情報」と、「輸出しようとする商品特有の情報」の2つの側面から市場調査を行います。具体的には右記が挙げられます。

輸出予定国・地域のこれらの情報について調査を行い、市場として適しているか、輸出に際して、日本側及び相手側に法的規制はないか、また、輸出しようとする商品に商品性や市場性があるかどうか等を検討します。

- 一般的情報

- 地理、文化、社会、宗教、政治、経済、法制度(輸出・輸入規制)、金融・為替、通商政策、物流、通信等

- 商品特有の情報

- 消費者、同業他社、市場、需要、価格、競合製品等

2.調査方法

| A:自身で調べる |

|

|---|---|

| B:国内での調査 |

|

| C:海外での調査 |

|

市場調査は左表のとおり3種類の方法があります。

最も容易にできるものは自身で調べる方法です。次に国内で専門機関等にヒアリングを行ったり、調査機関に依頼したりする方法が有効です。海外に渡航して調査したり、展示会・見本市に参加したり出展する方法は費用がかかりますが、輸出ビジネスを成功させるためには、実際に現地の状況を肌で感じることが重要です。

(注1)国会図書館、ジェトロのデータベースコーナー(https://www.jetro.go.jp/db_corner/)等への訪問で閲覧可能です。

(注2)ジェトロ「世界の見本市・展示会情報(J-messe)」(https://www.jetro.go.jp/j-messe/)で各国のイベントを検索できます。

2. 法的規制の確認

輸出を行う場合、品目によって、日本側及び輸入国である外国側で一定の規制を受けることがあります。

以下、日本側の輸出規制を紹介するとともに、外国側の輸入規制の調べ方をお伝えします。

1.日本側の法的規制

品目によって、関税法と関税法以外の法令により以下のように規制されています。

- 関税法による規制

-

関税法により、輸出してはならない貨物として以下のものが挙げられています。

- Ⅰ. 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(ただし、政府が輸出するもの、法令により認められた者が当該法令に従って輸出するものを除く。)

- Ⅱ. 児童ポルノ

- Ⅲ. 知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)を侵害する物品

- Ⅳ. 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

- 関税法以外の法令による規制

-

法令に基づき、輸出が規制されており、手続きが必要となる品目は以下のとおりです。

法令名 主な品目 主管省庁課 外国為替及び外国貿易法

輸出貿易管理令武器・化学兵器、麻薬、ワシントン条約該当物品、特定有害廃棄物等 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部

安全保障貿易審査課 ・ 貿易管理課文化財保護法 重要文化財又は重要美術品・天然記念物・重要有形民俗文化財 文化庁文化財第一課 鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等 環境省自然環境局野生生物課

鳥獣保護管理課大麻取締法 大麻草、大麻草製品 厚生労働省医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課覚せい剤取締法 覚醒剤、覚せい剤原料 麻薬及び向精神薬取締法 麻薬、向精神薬、麻薬向精神薬原料等 あへん法 あへん、けしがら 植物防疫法 顕花植物、しだ類、せんたい類に属する植物、有害植物、有害動物等 農林水産省消費・安全局植物防疫課 狂犬病予防法 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク 農林水産省消費・安全局

動物衛生課家畜伝染病予防法 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひる、兎、みつばち及び

これらの動物の肉、ソーセージ、ハム等道路運送車両法 中古自動車 国土交通省自動車局自動車情報課

2.外国側の輸入規制

主要国・地域の主要な輸入規制については、ジェトロの以下ウェブサイトが参考になります。

- ジェトロ「輸出入に関する基本的な制度」

- https://www.jetro.go.jp/world/trade.html

国・地域によって細かく規定されているため、正確な情報を入手するためには、取引先候補を通じて現地の税関等に確認することをお勧めします。

- 参考動物検疫、植物検疫

- 食肉、生産野菜・果物などの動植物を輸入する場合は、多くの国で、有害虫が付着していないか等を検査する動植物検疫があります。各品目の検疫については、動物検疫所や植物防疫所ウェブサイトで確認することができます。

- 1. 動物検疫所「畜産物の輸出入」

- https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/index.html

- 2. 植物防疫所「輸出入条件詳細情報」

- https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html

コラムトラブル事例 Vol.1

- 事例

- 中古機械卸売業者A社は、ベトナムに中古機械を輸出しましたが、ベトナム側の輸入規制に抵触したため、税関で通関することができませんでした。今後、自社の販売戦略を大幅に見直す必要が出てきました。

- 対策

- 日本からの輸出規制がない場合でも、輸入国側で規制されている品目があります。例えば、ベトナムでは、製造から一定の年数を経過した中古機械を輸入することができません。輸出の計画段階で、取扱商品の輸出・輸入規制をしっかりと確認しましょう。

3. 取引条件の決定

貿易取引では一般的に輸送距離が長くなり、また、国内販売では発生しないような費用が発生します。

そのため、以下で説明するインコタームズを活用して、発生する費用負担を売手と買手との間で取り決めることが重要です。

インコタームズとは

インコタームズとは、貿易取引条件とその解釈に関する国際規則のことです。

貿易取引で発生する、売主と買主との間でのリスク移転時点や、運賃や保険料等の費用負担等について取り決めており、アルファベット3文字で表されます。1936年、パリに本部を置く国際商業会議所は、商慣習で形成された貿易条件の共通の了解事項や合意事項を国際ルールとして確立するため、はじめて定型的な貿易条件としてまとめました。これを、International(国際)のInとCommerce(商業)のCoにTerms(条件)を合わせ、インコタームズ(Incoterms)と呼びます。現在はインコタームズ2020(2020年1月発効)が最新版となっています。

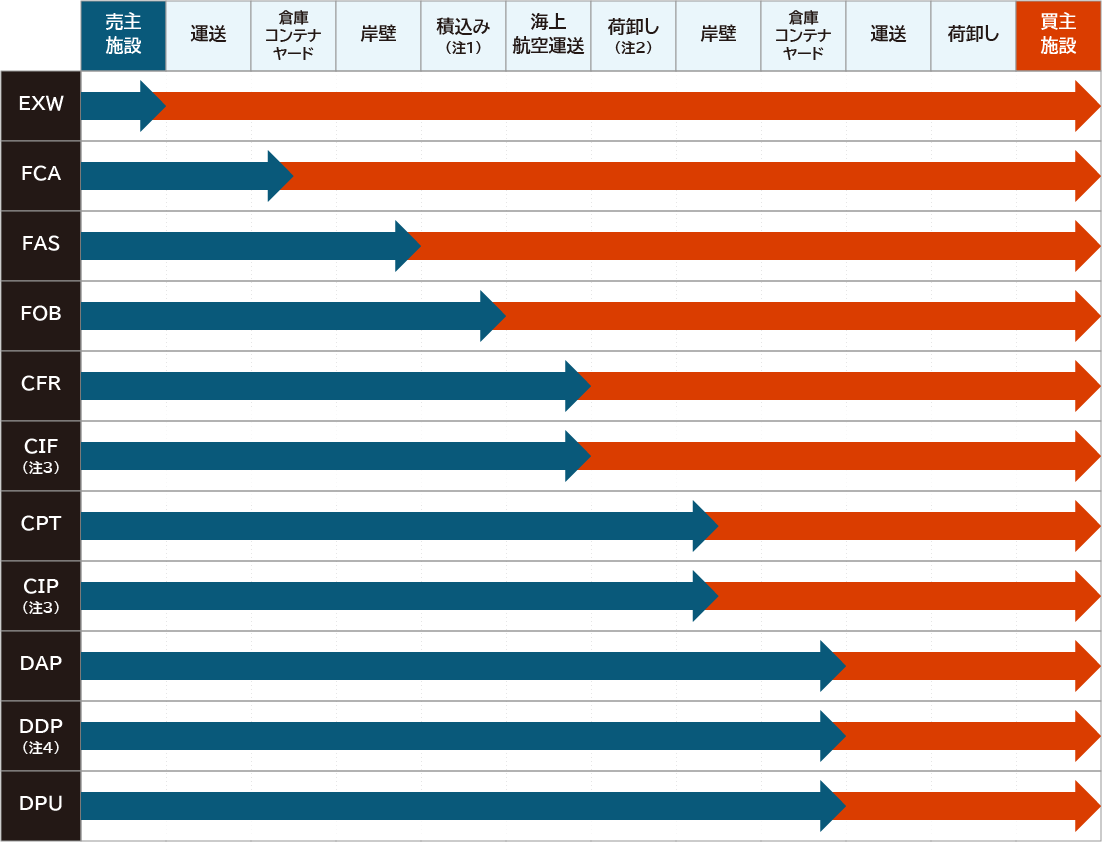

各インコタームズに応じた費用負担等は以下のとおりです

- (注1)積込み費用は、運送契約に含まれている場合には運送費用を負担する者が負担

- (注2)荷卸し費用は、運送契約に含まれている場合には運送費用を負担する者が負担

- (注3)売主が保険料を負担

- (注4)売主が関税を負担

- 参考インコタームズ2020

- インコタームズ2020では、以下のとおり、全部で11の規則を「いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則」と「海上および内陸水路輸送のための規則」に分類し、規定しています。

いかなる単数または複数の輸送手段にも適した規則

- EXW工場渡し(指定引渡地を記載)

売主は、工場や倉庫等の指定場所で買主の処分に委ねた時(注)、物品を買主に引き渡す。 (注)「処分に委ねる」とは移動、管理する権限を移譲することをいいます。

- FCA運送人渡し(指定引渡地を記載)

売主は、売主の施設等で運送手段に積み込んだり、運送人等の処分に委ねられた時、物品を買主に引き渡す。

- CPT輸送費込み(指定引渡地を記載)

売主は、物品の引渡し地点から指定仕向地までの運送契約を締結し、その費用を負担する。

- CIP輸送費保険料込み(指定引渡地を記載)

売主は、物品の引渡し地点から指定仕向地までの運送契約を締結し、その費用を負担し、かつ保険契約を締結する。

- DAP仕向地持込渡し(指定引渡地を記載)

売主は、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている到着した運送手段の上で、物品が買主の処分に委ねられた時、物品を買主に引き渡す。

- DPU荷卸込持込渡し(指定引渡地を記載)

売主は、指定仕向地において、到着した運送手段から荷卸しされ、物品が買主の処分に委ねられた時、物品を買主に引き渡す。

- DDP関税込持込渡し(指定引渡地を記載)

売主は、指定仕向地において輸入通関を行い、荷卸しの準備ができている到着した運送手段の上で買主の処分に委ねられた時、物品を買主に引き渡す。

海上および内陸水路運送のための規則

- FAS船側渡し(指定引渡地を記載)

売主は、指定船積港において、買主指定の本船船側に置いた時、物品を買主に引き渡す。

- FOB本船渡し(指定引渡地を記載)

売主は、指定船積港において、買主指定の本船上に置いた時、物品を買主に引き渡す。

- CFR運賃込み(指定引渡地を記載)

売主は、物品の引渡し地点から指定仕向港までの運送契約を締結し、その費用を負担する。

- CIF運賃保険料込み(指定引渡地を記載)

売主は、物品の引渡し地点から指定仕向港までの運送契約を締結し、その費用を負担し、かつ保険契約を締結する。

コラムトラブル事例 Vol.2

- 事例

- B社は、貨物をコンテナ輸出しました。契約は、FOB(本船渡し)条件。ところが、船積前にコンテナヤードで事故が発生し、貨物が損傷しました。保険は、買主が付保すると思っていましたが、買主の危険負担は本船積み込み後と言われてしまいました。

- 対策

- コンテナ輸送の場合、売主はコンテナヤード等でコンテナを運送人に引き渡します。しかし、FOB条件では本船積込までの事故(コンテナヤードでの事故を含む)のリスクを売主が負うことになります。この場合はFCA(運送人渡し)を選択するべきでした。輸送手段に応じた、適切なインコタームズ条件の選択が必要です。

4. 取引先の選定・信用調査

1.取引先の選定方法

海外の取引先を探す方法としては、以下が挙げられます。

- 自身で調べる

-

- インターネットの活用

(検索エンジンでのキーワード検索) - 海外ダイレクトリー(業者名簿)の利用(注1)

- 海外の(職業別)電話帳の利用(注1)

- マッチングサイトの利用(注2)

- インターネットの活用

- 国内での調査

-

- 取引関係業者、同業者、知人からの紹介

- 在日外国機関(大使館商務部、貿易関係機関)への照会

- 商工会議所、貿易関係団体(注3)に寄せられる引き合い等の利用

- 調査会社へ依頼

- 海外での調査

-

- 海外の商工会議所や貿易関係団体に依頼状を送付し、紹介を依頼

- 海外の業界紙誌や専門紙誌等の記事、広告の活用

- 海外の見本市への参加、出展(注4)

(注1)国会図書館、ジェトロのデータベースコーナー(https://www.jetro.go.jp/db_corner/)等への訪問で閲覧可能です。

(注2)中小機構「ジェグテック(J-GoodTech)」(https://jgoodtech.jp/pub/ja/)、

ジェトロ「e-Venue(国際ビジネスマッチングサイト)」(https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s)等。

(注3)「○○(品目名)輸出協会」といった業界団体のことです。

(注4)ジェトロ「世界の見本市・展示会情報(J-messe)」(https://www.jetro.go.jp/j-messe/)等で検索できます。

2.信用調査

貿易取引は国内取引に比べ取引相手の情報が乏しいことが多いです。このため、買手が確実に代金の支払いを行うかどうかを判断するために、相手先の信用情報を調べることが大切です。これを信用調査といいます。

信用調査では、①Capital(資産、財政状態)、②Capacity(営業能力、経験、取引量)、③Character(品格、誠実性)の3C’sや3C’sに④Conditions(政治・経済的事情) を加えた4C’sについて調査します。

専門の信用調査機関には、米国系のDun&Bradstreetや欧州系のCofaceなどがあります。

- 参考直接貿易と間接貿易

- 貿易には、海外の取引先と直接取引する「直接貿易」のほかに、国内の輸出商社等に国内取引で売買し、当該輸出商社等に海外に輸出してもらう「間接貿易」の2種類の方法があります。それぞれ以下のようなメリット、デメリットがあります。

- メリット

-

- 海外の取引先と直接交渉するため、価格、仕様及びデザイン等を自由に決めることができる。

- 仲介者の手数料が発生しない。

-

- 国内取引となることから、貿易実務や外国語の知識が不要。

- 円建てで取引されることから為替変動リスクが生じず、代金回収リスクが比較的少ない。

- デメリット

-

- 貿易実務の知識、外国語の知識など専門知識を要する。

- 代金回収リスク、為替変動リスクが生じる。

-

- 価格、仕様及びデザイン等を自由に決められない場合がある。

- 商社等に対する手数料が発生する。