基調講演

そこで日本政策金融公庫は2020年10月22日、北海道女性起業家支援ネットワーク「ほくじょき.net」と共同で、新型コロナウイルスや世の中の変化と共存できるビジネスを考えることを目的としたオンラインイベントを開催しました。

イベントでは、基調講演やパネルディスカッションを通して、女性起業家の方々や創業支援者の方々にお話を伺いました。

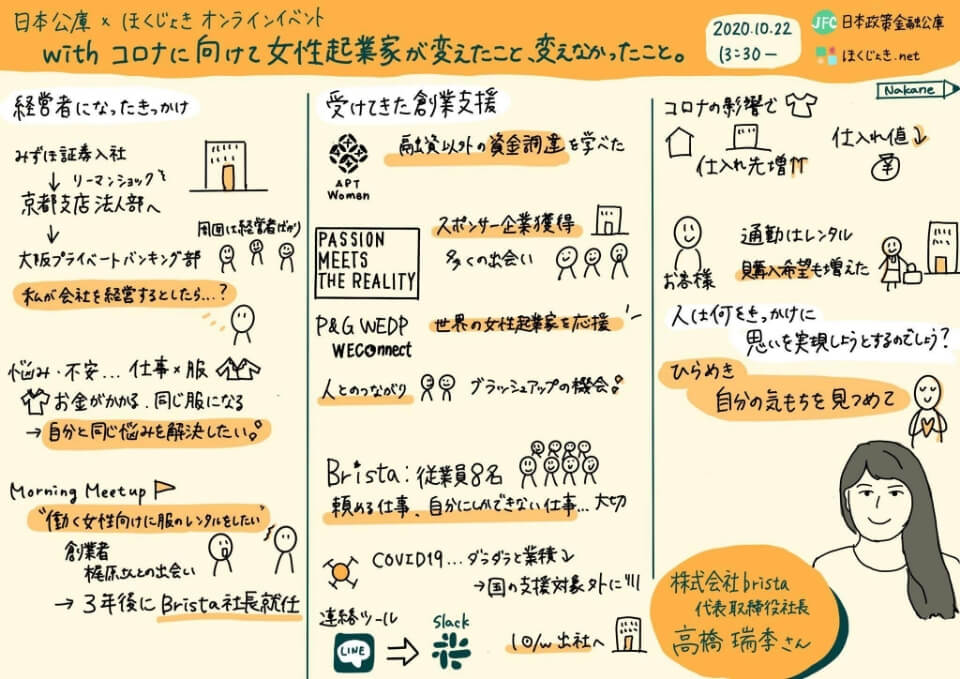

この記事では、イベント前半に行われた、株式会社brista代表取締役社長の高橋瑞季さんによる基調講演の様子をレポートします。

株式会社brista 代表取締役社長

高橋 瑞季 さん

札幌市出身。北海道立札幌手稲高等学校卒業。大学卒業後、某大手証券会社へ就職。プライベートバンキング部に所属し、上場企業オーナー・社長などを担当。「もし私が会社を経営するとしたら」と考えたとき、自分の悩みも解決できる洋服のレンタルサービスをしたいとイメージしていた。2019年3月、株式会社brista 代表取締役社長 就任。実家のある札幌には毎年3回ほど帰省し、リフレッシュ。

※内容は2020年10月時点のものです。

社長になった経緯:きっかけは仕事環境と自分の悩み

社長になる前は大手証券会社に勤めていた高橋さん。経営者に囲まれた仕事環境で創業を志すようになり、当時自分が抱えていた悩みから具体的な事業を考えついたそうです。高橋さんに、社長になった具体的な経緯を詳しくお話いただきました。

わかりやすく情報をまとめるため、イベント中にはグラフィックレコードも作成

丁寧に経緯を説明してくださる高橋さん

経営者ばかりの仕事環境で自分も会社経営を考え始める

高橋:私が会社経営を考え始めた背景には、新卒で入社した証券会社で経営者ばかりに囲まれて仕事をしていたことが大きく影響しています。

私が入社5年目に配属されたのがプライベートバンキング部といって、上場企業のオーナーや社長、金融資産20億円超の富裕層などを抱える部署でした。自分は一社員ですが仕事で関わる人は経営者ばかり。経営者の方々とお会いするたびに「経営者って素敵だな」と思っていましたし、顧客からは「いつか会社を経営してみなよ」と言われることもありました。次第に「私が会社を経営するとしたら」という言葉が頭に浮かぶようになっていったのです。

どんな事業を起こすかは、当時私が抱えていた服に関する悩みがベースになりました。その頃、顧客である経営者とのイベントがあるたびに「TPOや自分らしさに合わせた服装をしたいけれど、毎回服を買うのはもったいない」「そもそもどういう服を着たらいいのか分からない」と悩んでいました。私のこの迷子状態を解決できるサービスがあれば、同じように悩んでいる人を助けられるのではと考えたんです。

同じ「やりたいこと」を語るbrista創業者と出会う

高橋:そんなある日、業務の一貫でMorning Meet Upというイベントに参加しました。そこでbristaの事業についてプレゼンする創業者の梶原に出会ったんです。梶原は「働く女性に服をレンタルしたい」と言っていて、それを聞いたときに「これは運命だ」と感じました。

帰宅後、会社のホームページ・SNSを調べたり、今の勤め先と比較したりして、転職するかどうか考えました。そして「やっぱりやりたい」という自分の気持ちを確認したので、梶原にアポイントを取り、カバンに履歴書を忍ばせて面談しました。

周りの反対・心配もありながら3年越しで念願を叶える

高橋:会社を辞めることを周りに伝えると、上司や同僚には引き止められ、両親・友人には心配されました。

さまざまな葛藤があり、転職を考えるようになってから3年が経ってしまいました。ベンチャー企業にとって3年は長く、貴重な時間です。悩む時間は必要ですのでこの3年に意味はあったとも思いますが、もっと早く退職すべきだったと感じるときもあります。

結局3年悩んだ末に退職を決意。念願叶ってbristaの事業に関わるようになり、2019年3月に社長に就任しました。

経営者になった今、私にしかできない仕事は何か、従業員に頼める仕事は何かを決めるのが本当に重要な仕事だと実感しています。また、事業を継続するためには従業員全員にモチベーション高く動いてもらうことが重要ですので、仕事を頼むときは「誰に」「何の仕事を」「なぜ」お願いするかを明確にするようにしています。

コロナがもたらした事業への影響

コロナ禍で、経営者としてさまざまな判断を迫られた高橋さん。新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響について、「資金繰りが心配だったが、プラスに転じたこともあった」と語ります。

業績はダラダラと下がり、資金繰りが心配に

高橋:新型コロナウイルス感染拡大の中、最も心配だったのが資金繰り。業績はダラダラとした下がり方になりました。当初の政府の支援対策は業績が急激に落ちた企業を対象にしていたため当社は該当せず、支援を使わずにやりくりする必要がありました。当社はパート従業員8名の小さな組織です。従業員の健康面に配慮し、週1日出社に切り替えたことで、サービスの営業日が減り、売上減少の要因となりました。

仕入れ・新規顧客などプラスに転じたことも

高橋:コロナの影響でアパレル業界は店舗の営業停止など大変な状況になりましたが、このような状況下で良くなったものもあります。当社は昨年の型落ち物など、過剰在庫を仕入れています。服が売れないコロナ禍では仕入れ先が拡大し、仕入れ価格も安くなりました。

さらに、お客様が当社を利用する理由も変わりました。元々は、私が体験したようなビジネスの特殊な場面を想定したサービスでしたが、通勤の頻度が減って普段着で過ごすことが増えたコロナ禍では、通勤用に服をレンタルするというニーズが増えています。

このような状況ではありますが、レンタルした服を購入できるかという問い合わせが急増したり、メディアから取材していただけるようになったりと、嬉しいことが続いています。今年の春先は「会社どうなっちゃうかな」と不安でしたが、前向きに事業を進めてきてよかったなと思っています。

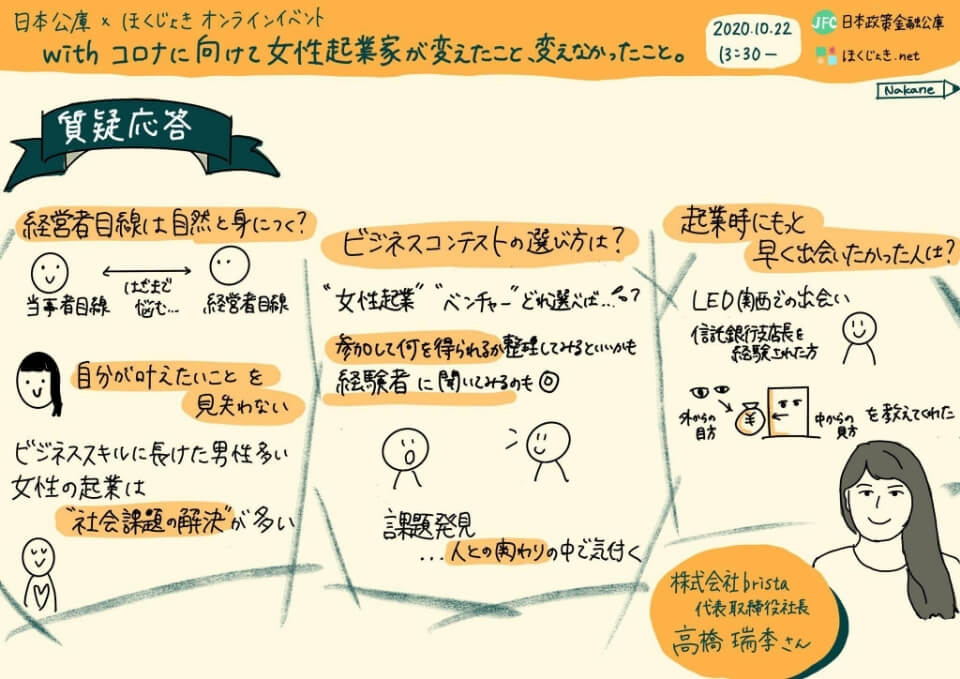

参加者からの質問

創業を考えている参加者からの質問に、高橋さんは真摯に答えてくださいました。

経営の判断軸はだんだんついてくるもの?

(参加者)創業を予定していて、周りからいろいろなアドバイス・意見をもらいます。その中で、サービスの一利用者としての自分の考えと経営者としての考えが異なり、悩んでいます。経営者には軸があり、その中で決断されていると思いますが、それはだんだんついてくるものですか?それとも最初からあったのでしょうか?

軸は今も完成していない。「自分が何を叶えたいのか」を見失わないことが大切。

高橋:自分が経営をやりたいと思っていたときも今も、軸は完成していません。ビジネスは利益が出ないと継続できないので「儲かるかどうか」は大事ですが、根本的には「自分が何を叶えたいのか」を見失わないことが大切だと思っています。

当社の場合、働く女性に向けた事業をしたいという思いから、最初も今も40代のキャリア女性をターゲットとしてイメージしています。もちろん他の年代の方もターゲットでないわけではありませんが、ビジネスイメージの根幹は見失わないようにしています。

ビジネスコンテストの選び方が分かりません

(参加者)ビジネスコンテストにいくつか応募しましたが、女性起業家という分類と普通のベンチャーという分類で結構毛色が違うと感じました。いろいろな種類がある中でどのコンテストを選べばいいのか分かりません。

「そのビジネスコンテストで何を得られるか」で選ぶと良い。

高橋:そのビジネスコンテストで何が得られるかを考えると良いです。例えばスポンサーがつく、地域のことが知れる、などです。ビジネスコンテストやプログラムは結局受けてみないとわからない面もあるので、経験者に聞いてみるのも一つの手です。

ただし、どのようなコンテストやプログラムも、参加している人との横のつながりや企業や支援者との関係がどれくらい密になるかによって、学べるものは変わります。

ビシネスコンテストや創業支援プログラムに参加する場合、準備やスケジュール管理が大変ですので複数のコンテストを掛け持ちすることはおすすめできません。最近は、投資家の方と話す機会が多く設けられているため、「どの投資家に話を聞くべきか」の情報収集を事前に行うことが重要です。

参考として、私が経験した女性起業家支援プログラムをご紹介します。

女性起業家支援プログラム 1.Apt Women

このプログラムで鍛えられたのは、投資家向けのプレゼンスキルです。

会社を経営する上で資金の調達方法はさまざまで、自己資金から融資を獲得する方法はもちろん、どなたかから出資を受ける方法もあります。Apt Womenでは後者のサポートが充実していて、選抜制で海外のスタートアップ都市への派遣制度もあります。

女性起業家支援プログラム 2.LED関西

LED関西の特徴は、スポンサー企業を獲得できる可能性がある点です。応募してファイナリスト10名に残ると会場でプレゼンを行い、内容に関心を持ってもらった企業が手を挙げるという仕組みです。

私はLED関西の6期生に採択され、某信託企業にスポンサーになってもらいました。その企業の支店長経験者に数値計画書を見てもらい、非常にいい勉強になりました。

女性起業家支援プログラム 3.We Connect International

このプログラムは、世界の女性起業家を応援するWe Connect Internationalという組織が行っています。女性が株式を保有していて経営を行っている企業に寄り添う形で、企業が生み出す製品・サービスを大企業が仕入れられるように後押しします。

もっと早く出会えたら良かったと思う人はいますか?

(参加者)情報収集が大事ということですが、もっと早く出会えたら良かったと思う人がいたら教えてください。

事業の数値計画の作り方や考え方について教育した経験がある方

高橋:本来CFOになりうるような、数値計画の作り方や考え方について教育した経験がある方には事業計画の段階で相談するのをおすすめします。具体的には、数値計画で指摘されやすい項目、リスクのとり方や押さえておくべきポイントなどを教えてくれる方です。

私の場合、LED関西に参加されていた信託銀行の支店長経験者とお話し、数値計画について多くのことを教えていただきました。

私自身、数値計画はしっかり作っているつもりだったのですが、自分の課題は誰かに接点を持たないと分からないですね。誰かに会ったり何かに参加したりすることで不得意部分に課題認識を持って、「本当にこれは攻略すべきか」も含めて考えるきっかけになります。

ふわっとしたひらめきを大切に

最後に、高橋さんから起業を志す人たちへメッセージをいただきました。

高橋:人は、何をきっかけに思いを実現しようとするのでしょう。私は、ふわっとひらめいた気持ちを大切にしてほしいと思っています。

私自身、いろいろなひらめきや出会いによって前に進んでいます。また、「本当は自分はどうしたいんだろうな」「やっぱり自分自身、悩んでいるよね」と自分と向き合う時間を大切にして、自分を動かす原動力にしていただけたらと思います。

「0」から始まるご相談

創業ホットライン

事業資金相談ダイヤル

※自動応答で「0」を選択してください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。