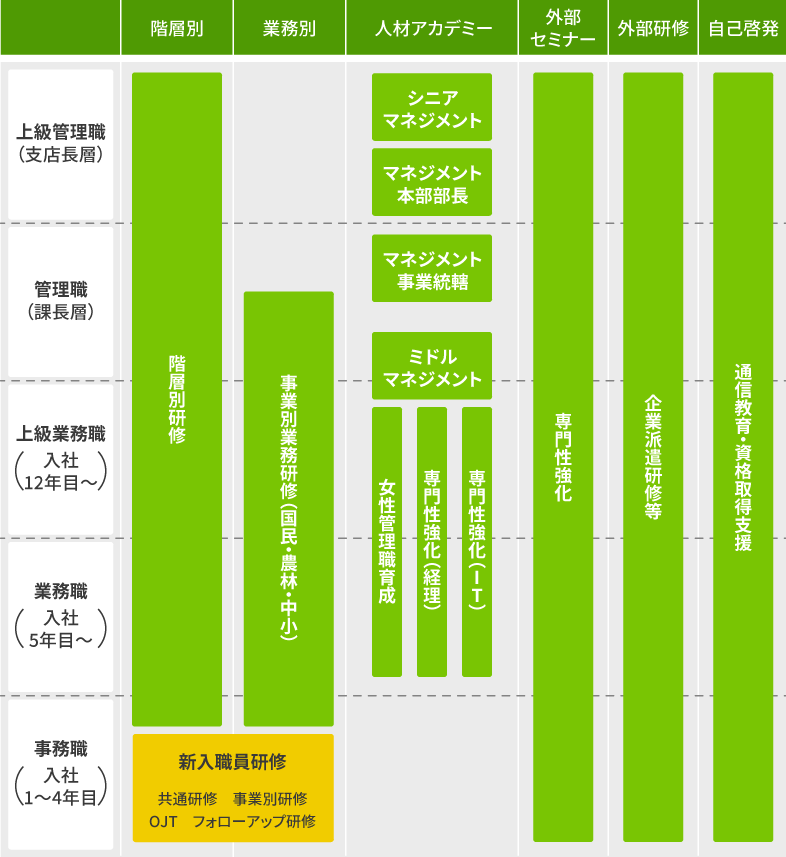

日本公庫では、職員一人ひとりの能力・やる気をさらに高め、質の高いサービスを実現できるよう、多様な教育機会を提供しています。 政策金融を担う者として期待される役割を最大限に果たすため、現在、以下の施策に積極的に取り組んでいます。

- ● 質の高いサービスを実現するための基礎教育の充実

- ● 高度なマネジメント能力・専門性を強化するための人材アカデミーを開校

- ● お客さまの多様なニーズに応えられる専門知識・スキル習得のための研修、資格取得支援

- ● 職員の自主的な能力開発を一層推進するための、自己啓発支援制度の充実