Vol.8

ソフトウェア開発業の創業ポイント

1.業種の概要

今回は、ソフトウェア開発業の創業について、重要なポイントを解説します。ソフトウェア開発業は、企業や個人が求めるソフトウェアやアプリケーションの設計・開発、そして運用・保守までを担う業種です。

たとえば、業務効率化のためのシステム、ウェブアプリケーション、スマートフォン向けモバイルアプリ、AI技術やクラウドサービスなどがその対象となります。

ITインフラの構築や保守も一部関連しますが、ここでは主にソフトウェア開発に焦点を当ててお話しします。

ソフトウェア開発業の市場規模

ソフトウェア開発業の市場の現状を把握するために、最新のデータを確認してみましょう。

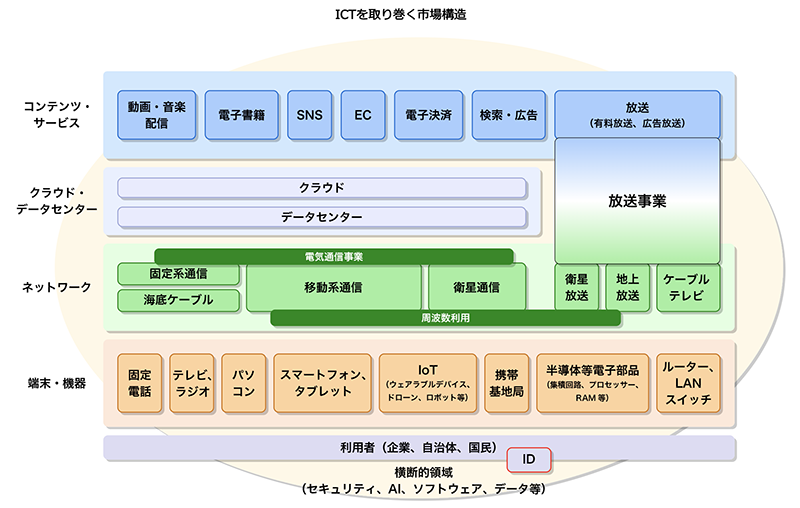

「令和6年情報通信白書(ICT白書)」には、ICT(情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称)の「横断的領域」としてソフトウェアが位置付けられています(図表-1)。

図表-1 ICTを取り巻く市場構造(出所:「令和6年情報通信白書(ICT白書)」)

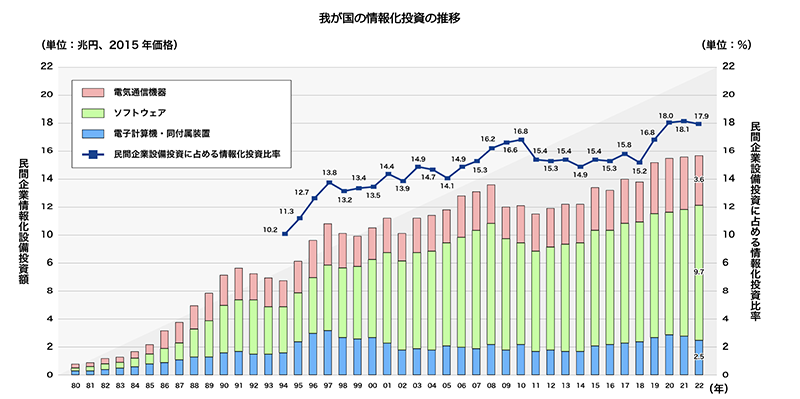

2022年の企業の情報化投資におけるソフトウェア市場は約9.7兆円に達し、過去最高を記録しました。これは情報化投資全体(15.8兆円)の約6割を占める規模で、ソフトウェアの重要性がますます高まっていることがわかります。

また、民間企業の設備投資に占める情報化投資の割合は17.9%(前年比0.2ポイント減)で、設備投資の中でも一定の地位を築いています(図表-2)。

図表-2 我が国の情報化投資の推移(出所:「令和6年情報通信白書(ICT白書)」)

(出展)総務省(2024)「令和5年度 ICTの経済分析に関する調査

ソフトウェア開発市場は今後も大きな伸びが予測されます。

特に成長が顕著な分野として、クラウドサービス、AI・データ分析関連、モバイルアプリが挙げられます。

これらの分野は、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進やリモートワークの普及により需要が急増しています。

一方で、レガシーシステム(古い技術で作られたシステム)の保守需要も根強く、新旧技術が共存する状況が続いています。

市場は、大企業向けのエンタープライズ領域と中小企業・個人向けのスモールビジネス領域に二極化しています。

創業を考える方にとっては、後者のニッチ市場が参入しやすいポイントといえるでしょう。また、地方での創業も現実的な選択肢として注目されています。例えば、内閣府の「デジタル田園都市国家構想」では地方のデジタル化が推進されており、ソフトウェア開発の需要が地方にも広がっています。

さらに、生成AI(ChatGPTなど)の普及により、業務自動化ツールやAI支援アプリへの期待も高まっています。

ソフトウェア開発業が抱える課題

ソフトウェア開発業は成長を続けていますが、いくつかの課題に直面しています。

【人材不足】

まず、深刻な人材不足が挙げられます。経済産業省の「IT人材需給に関する調査」(2019年)では、2030年までにIT人材が約45万人不足すると予測されており、特にAIやクラウドに精通したエンジニアの確保が難しい状況です。

若い世代のITへの関心は高いものの、実務経験豊富な即戦力人材が不足しており、新規参入企業にとっては採用競争が大きなハードルとなっています。

【技術の急速な進化】

次に、技術の急速な進化への対応が求められます。AI、クラウド、ブロックチェーンといった新技術が次々に登場し、開発者は継続的な学習が必要です。

たとえば、2023年には生成AIの活用が急速に進み、従来の開発手法では対応できないニーズが増えています。しかし、小規模企業では教育リソースや時間が不足しがちで、最新技術に追いつけないリスクがあります。

【競争力の維持が課題】

また、オープンソース(ソフトウェアを構成しているプログラム「ソースコード」を、無償で一般公開すること)や既存ツール(GitHub上のライブラリなど)の活用が進む一方で、他社との差別化を図るための独自技術の開発が難しく、競争力の維持が課題となっています。

【収益性の低さ】

さらに、収益性の低さも問題です。価格競争が激しく、特にフリーランスや海外のオフショア開発(インドやベトナムなど)との競合により、低単価での受注を強いられるケースがあります。

プロジェクト型のビジネスでは、納期遅延や仕様変更によるコスト増が発生しやすく、利益率が圧迫されがちです。

ソフトウェア開発業は成長分野である一方、競争が激しく、人材や技術の課題を抱える業種です。創業を考える際には、こうした状況を理解し、綿密な準備を行うことが大切です。

事業形態の種類

ソフトウェア開発業の事業形態は、主に以下の3つに分けられます。創業時には個人事業主や小規模の法人から始めるケースが多いのが特徴です。

①受託開発企業

クライアントから依頼された仕様に基づいてソフトウェアを開発します。

中小企業や官公庁からの案件が多く、安定した収益が見込めますが、クライアントへの依存リスクがあります。たとえば、地元製造業向けに生産管理システムを開発するビジネスなどです。

②自社プロダクト開発企業

自社で企画したソフトウェアやサービス(SaaSなど※)を開発・販売します。初期投資とリスクは高いものの、成功すれば継続的な収益を得られる可能性があります。例えば、クラウドベースの顧客管理ツールを月額課金で提供する形態です。

※SaaS(「Software as a Service」”サース”または”サーズ”と呼ぶ)とは、インターネットを通して必要なアプリケーション(機能)をユーザーが利用できる仕組みである。利用者は自社でシステムを構築、あるいはアプリケーションソフトを購入・インストールしなくても、インターネットに接続された必要条件を満たすPC があれば、ブラウザ経由で財務会計や顧客管理等の業務アプリケーションを利用することができる。

③個人事業主・フリーランス

個人で小規模プロジェクトを受注し、開発を行います。低コストで始められる一方、営業力や案件獲得力が求められます。例えば、個人事業主として地元企業のウェブサイト制作やアプリ開発を請け負うケースです。

2.必要な許認可等

ソフトウェア開発業を始めるにあたり、どのような許認可が必要か確認してみましょう。

(1)原則として許認可は不要

ソフトウェア開発業は、原則として特別な許認可を必要としません。例えば、ウェブアプリケーションや業務システムの開発、SaaSの提供などを行う場合、行政への登録や許可申請は不要です。 ただし、個人情報や機密データを扱う場合には、個人情報保護法や情報セキュリティに関する法令を遵守する必要があります。

たとえば、顧客データを管理するシステムを開発する場合、データの暗号化やアクセス管理が求められます。これらの法令を守ることは、事業の信頼性を保つためにも重要ですので、事前に内容を確認しておきましょう。

(2)特定の認証が必要な場合

事業内容や取引先によっては、特定の認証や契約上の要件が発生することがあります。以下に具体例を挙げてみます。

情報セキュリティ関連の認証

ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークの取得が、官公庁や大手企業との取引で求められる場合があります。

これらは法的な義務ではありませんが、クライアントからの信頼を得るために取得する企業も少なくありません。

(参考)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)

(参考)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク制度

(https://privacymark.jp/)

医療・金融分野

医療系ソフトウェア(電子カルテシステムなど)や金融系システム(銀行の決済システムなど)を開発する場合には、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)や金融庁の規制に基づく認証が必要になることがあります。

たとえば、医療機関向けのシステムでは、厚生労働省のガイドラインに沿った安全性証明が求められ、認証プロセスに数カ月かかる場合があります。

(参考)厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html)

官公庁案件

公共機関からの受託開発では、入札資格やセキュリティ基準(ISMAP登録など)が条件となることがあります。ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)は、クラウドサービスを提供する際に特に重要です。

(参考)内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)ISMAP公式ページ

(https://www.nisc.go.jp/policy/group/general/ismap.html)

(3)創業時の留意点

創業を計画する際には、まず認証等を必要としない領域から始めることをおすすめします。たとえば、中小企業向けの業務効率化ツールや個人向けのモバイルアプリ開発などは、リスクが低く参入しやすい分野です。

こうした分野で実績を積み、事業が軌道に乗った後に、必要に応じて認証取得を検討しましょう。

最初は地元企業向けにシンプルなアプリを開発し、後に官公庁案件を狙うために、ISMAP登録を目指すといったステップが考えられます。

また、個人情報保護法への対応は創業時から意識しておくべきポイントです。2022年の法改正により、データ漏洩時の報告義務が強化されたため、セキュリティ対策を怠ると法的なトラブルやクライアントからの信頼喪失につながる恐れがあります。

たとえば、開発するシステムに認証機能やログ管理を組み込むことで、リスクを軽減できます。創業前に情報セキュリティの基本的な知識を身につけ、対策を準備しておきましょう。

(4)技術認定の活用

ソフトウェア開発業では、技術認定(AWS認定パートナー、Microsoft ソリューション パートナー認定など)が競争力を高める手段となります。これらは許認可ではありませんが、特定技術の専門性を証明し、顧客やパートナー企業からの信頼を得やすくなります。

3.商品・サービスとセールスポイント

ソフトウェア開発業で創業し、事業を長く続けるためには、「経営理念」「ビジネスモデル」「マーケティング」の3つの観点を検討し、準備することが不可欠です。

競争が激しい中で、他社との差別化を図り、顧客に選ばれる存在になるためのポイントを見ていきましょう。

(1)経営理念

【経営理念が必要な理由】経営理念とは、会社が存在する意義や目的のことです。

「ソフトウェア開発業には経営理念は不要」と思うかもしれませんが、以下の理由から重要です。

① 会社の目的・方向性が明確になる

経営理念が明確だと、ソフトウェア開発の方向性が統一され、事業判断の基準になります。

② 社員やチームのモチベーション向上

開発エンジニアが経営理念に共感すると、やりがいや使命感が高まり、チームの結束や生産性が向上します。

③ 採用時に適した人材が集まりやすくなる

理念に共感する人材が集まり、価値観のズレが少なくなるため、離職率低下や定着率向上にもつながります。

④ 顧客やパートナーからの信頼感向上

一貫した理念を持つことで、顧客や協力企業からの信用を得やすくなります。

⑤ 企業ブランドの構築と差別化

同業他社との差別化要素として、自社の独自性や価値観を明確に表現できます。

【「経営理念」作成時に考慮すべきポイント】

経営理念を作成する際に、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

①明確で分かりやすい表現であること

- 抽象的すぎず、誰でも理解しやすい言葉を選ぶ。

- エンジニアや顧客にとって具体的なイメージが湧く表現を使う。

②会社の強みや特長を踏まえていること

- 自社が持つ技術力・強み・文化・歴史を反映し、説得力のある内容にする。

③将来的にも変わらない普遍性を持つこと

- 長期的にぶれない、軸となる価値観や目的を設定する。

- 時代が変わっても通用するような、普遍的な内容にする。

④ステークホルダー(社員、顧客、社会など)への配慮があること

- 社員だけでなく、顧客、パートナー、社会など、多面的な視点を盛り込む。

- 社会的意義や貢献性を示す内容があると望ましい。

⑤実現可能性を意識すること

- 理想を示しつつも、実際の事業活動との関連性が明確であること。

- 空虚な理念ではなく、具体的な経営活動との接点を意識する。

なお、経営理念は「業種別創業のポイント」の他業種の記事にあるように「ミッション」「ビジョン」「バリュー」に分けて作成すると、より関係者へ伝わりやすく効果を発揮します。

(2)ビジネスモデル

ソフトウェア開発業の主な事業形態については先述しましたが、ここではより具体的なビジネスモデル(収益を生み出す仕組み)について解説します。

ソフトウェア開発業では多様なビジネスモデルが考えられますが、自社の技術力やリソース、市場環境に応じて検討することが重要です。以下に代表的なビジネスモデルを挙げ、その特徴をご紹介します。

【受託開発】

クライアントからの依頼に応じてソフトウェアを開発し、納品後に対価を得る形態です。

中小企業から「顧客管理を効率化するシステムを作ってほしい」といった依頼を受け、開発するケースが典型的です。このモデルは初期資金が少なくても始めやすい一方で、案件の継続性が収入に直結するため、営業活動や顧客との関係構築が重要となります。

【SaaS】

自社で開発したソフトウェアをクラウド上で提供し、利用者に月額や年額のサブスクリプション料金を課すモデルです。

たとえば在庫管理システムを開発し、100社の企業が利用すれば、毎月安定した収入が得られる可能性があります。ただし、初期の開発コストや継続的な保守・アップデートが必要であり、技術力とサポート体制の整備が求められます。

【オープンソース活用型】

既存の公開ソフトウェアを基盤に独自機能を追加し、取引先向けにカスタマイズして提供するビジネスモデルです。

たとえば、オープンソースの顧客管理ソフトにセキュリティ機能を強化して販売すれば、開発負担を抑えつつ顧客ニーズに応えられます。この場合、初期投資が少ない点が利点ですが、競合との差別化が課題となるでしょう。

【プラットフォーム型】

ソフトウェアを介して、ユーザーとサービス提供者を結びつける仕組みを構築するものです。 フリーランスエンジニアと企業をつなぐマッチングプラットフォームを運営し、成約時に手数料を得る形態などです。利用者が増えるほど収益が拡大する可能性がありますが、初期の登録者獲得に時間とコストがかかる点に留意が必要です。

【ライセンス販売型】

開発したソフトウェアをパッケージとして企業に販売し、利用ライセンス料を収益源とする方法です。

たとえば、製造業向けに生産管理ソフトを開発し、1社ごとにライセンス契約を結ぶケースなどです。一度の販売でまとまった収益を得られる反面、定期的なアップデートやサポートが求められます。

【コンサルティング併用型】

ソフトウェア開発に加え、顧客の業務課題を解決するためのコンサルティングを行う形態です。

DXを進める企業に対し、システム導入と運用支援をセットで提供することで、高付加価値なサービスを展開できます。技術力だけでなく、顧客との対話力や提案力が必要です。

これらのビジネスモデルを選定する際には、自社の強みを最大限に活かす視点が重要です。AI技術に長けた企業であればSaaSやコンサルティングで専門性を発揮できます。デザイン力を持つ場合は、ユーザー体験を重視したプロダクトで差別化が可能です。

また、市場動向、たとえばデジタル化の進展やクラウド需要の増加を踏まえ、初期投資と収益の見込みをバランスよく検討することが重要です。

状況によっては、受託開発で資金を確保しつつSaaSへの展開を目指すなど、複数のモデルを組み合わせた展開も有効な戦略となり得ます。

(3)マーケティング

ソフトウェア開発業を新たに創業する際、仕事の受注は事業成功のカギです。しかし、実績や顧客基盤がない段階では、効果的なアプローチが求められます。

ここでは、創業企業が受注を得るための7つのマーケティング手法を解説します。

①ターゲット市場の特定と専門分野の確立

事業開始時にターゲット市場を明確化し、リソースを集中させることが重要です。

- 特定の業界(医療、金融など)や企業規模に焦点を当てる

- 自社の強みを活かし、競合が少ない分野に特化する

②オンラインプレゼンスの構築

技術力と信頼性をオンラインで発信し、潜在顧客にアピールします。

- サービス内容を掲載したウェブサイトを構築

- 専門知識を共有するブログやSNS(LinkedIn、Xなど)を活用

③ネットワークの活用

人的ネットワークを活用し、初期の案件獲得を目指します。

- 知人や関係者に事業開始を告知し、紹介を依頼

- 技術イベントやプラットフォーム(Upworkなど)で実績を積む

④コンテンツマーケティングによるリード獲得

課題解決の専門家としての認知を獲得し、顧客との関係を構築します。

- 無料資料やウェビナーを提供

- 定期的なメール配信で情報発信

⑤パートナーシップの構築

他企業との連携で顧客基盤を拡大します。

- デザイン会社やITコンサルと提携

- 紹介を促す仕組みを検討

⑥広告によるターゲットアプローチ

即時性のある顧客獲得に広告を活用します。

- Google広告やSNS広告でターゲットを絞る

- リターゲティングで再接触を促進

⑦初期実績の構築と信頼性の向上

信頼を得るため、初期の成功事例を積み重ねます。

- 小規模プロジェクトを低価格で提供

- オープンソースや顧客評価で技術力を証明

ソフトウェア開発業の新規創業では、ターゲット設定から信頼構築まで、戦略的なマーケティングが不可欠です。これらの手法を活用し、事業の基盤を固めてください。

4.人材確保

ソフトウェア開発業でも、人材確保は大きな課題です。特に技術者が必要な業態では、採用と定着が成功の鍵となります。ここでは、具体的な方法と留意点を解説します。

(1)人材確保の方法

① 経営理念とコンセプトを明確に

経営理念と事業のコンセプトを明確にし、採用時に伝えることで、スタッフとのミスマッチを防ぎましょう。

たとえば、「中小企業支援に特化した開発」というコンセプトなら、同じ志を持つ技術者を惹きつけられます。求人票や面接で、コンセプトを具体的に説明し、共感を得られるようにしてください。

② 技術コミュニティを活用

技術者向けイベントへの参加を通じて、技術者にアピールしましょう。例えば、「地域DXをテーマにしたハッカソン」を主催し、参加者から採用候補者を見つける方法があります。創業前から技術ブログを投稿し、認知度を高めておくと、応募者が集まりやすくなります。

③ リモートワークを導入

ソフトウェア開発業では、リモートワークが技術者にとって魅力的な条件です。全国から優秀な人材を採用できるだけでなく、働き方の柔軟性が定着率を高めます。たとえば、「フルリモート可、週1回のオンラインミーティング」を条件に設定し、求人サイトで募集をかけてみましょう。

④ 初期メンバーとの対話を重視

創業時のスタッフとは、経営理念を共有し、長く協力できる関係を築きましょう。彼らは事業の基盤となる「創業メンバー」です。たとえば、週1回のミーティングでビジョンを話し合い、技術選定やプロジェクト方針を一緒に決めると、モチベーションが向上します。

(2)人材確保に関する留意点

① 関係性の維持に気をつける

親しい友人を採用しても、技術力や業務態度で意見が合わない場合があります。例えば、開発スピードが遅いことで摩擦が生じるケースです。敬意を持ちつつ、プロフェッショナルな関係を保ち、必要なら役割を見直すことも検討しましょう。

② 経営責任を認識する

業績が振るわない場合、スタッフを責めるのではなく、経営者自身のマネジメントを検証しましょう。例えば、案件獲得が少ないなら、マーケティング戦略を見直すなど、経営者主導で改善を図りましょう。

③ 育成の姿勢を持つ

優秀な人材は限られますが、可能性を信じて育てれば、大きな戦力になります。例えば、未経験者を採用し、OJT(オンザジョブトレーニング)でPythonやAWSを習得させるプランを立ててみてください。育成には時間とコストがかかりますが、長期的な視点で取り組む価値があります。

5.資金計画と収支計画

ソフトウェア開発業の創業に必要な資金計画と収支計画を検討してみましょう。

(1) 資金計画

筆者の経験では、創業には300~1,500万円程度が必要です。主な項目は以下のようなものです。

【設備資金】

- PC・周辺機器 高性能ノートPC、デュアルモニター

- サーバー 開発・テスト用サーバー

- 開発ツール IDE、ライセンス(JetBrainsなど)

【運転資金】

- 人件費 役員+従業員

- クラウド利用料 AWSなどの月額費用

- 広告費 SNS広告、ウェビナー開催費用

創業初期は、自宅オフィスやリモートワークを活用し、設備資金を抑える工夫をしましょう。

(2)収支計画

SaaS開発企業を例にとって収支計画を図表-3で示します。とくに、売上・収益の実現可能性を検証することが重要です。

科目 |

金額(万円) |

算出根拠等 |

|---|---|---|

売上高 |

500 |

月額@5万円/件×100ユーザー/月=500万円 (勤務時の経験から) |

売上原価 |

280 |

サーバー費 80万円 |

売上総利益 |

220 |

(売上高)-(売上原価) |

販売費及び一般管理費 |

152 |

家賃~その他の合計 |

家賃 |

15 |

15万円/月 |

人件費 |

105 |

代表者1人、役員1人、従業員1人 |

消耗品等 |

10 |

パソコン備品等 |

支払利息 |

2 |

借入1,000万×利率2.3%÷12か月 |

その他 |

20 |

消耗品・通信費など |

経常利益 |

68 |

図表-3 SaaS開発企業の収支計画例

売上根拠として、「アプローチする企業2,000社のうち2%が利用」「ウェビナー参加者600人から10%が契約」と仮定し、実現可能性を検証しましょう。運転資金は少なくとも6カ月分を確保し、初期の資金繰りリスクを軽減してください。

(3)資金繰りの留意点

受託案件では支払いサイトが長い(納品後60日など)場合があるため、初期は前払い条件を交渉しましょう。

また、クラウド費用は使用量に応じて増減するので、しっかりとモニタリングし、無駄を削減してください。

6.さいごに

ソフトウェア開発業は競争が激しい業種ですが、今後もますます求められる分野です。「経営理念」「ビジネスモデル」「マーケティング」のポイントを参考に、しっかりと準備を進めることで、事業を成功へと導くことができると思います。

独自の技術力やアイデアを生かし、顧客に新たな価値を提供するサービスを構築してください。資金計画を綿密に策定し、人材の確保と育成に努めながら、持続可能な事業基盤を築いてください。

あなたがソフトウェア開発業を創業して、顧客や社会に貢献する事業へと発展されることを願っています。

掲載日 令和7年3月24日

■プロフィール

上野 光夫

中小企業診断士・大正大学招聘教授。

九州大学を卒業後、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)に26年間勤務し、主に中小企業への融資審査の業務に携わる。約3万社の中小企業と約5,000名の起業家への融資を担当した。

2011年にコンサルタントとして独立。起業支援、財務コンサルティングを行うほか、講演、執筆などの活動を行っている。

主な著書に『事業計画書は1枚にまとめなさい』(ダイヤモンド社)がある。

日本最大級の起業家支援プラットフォーム「DREAM GATE」において、アドバイザーランキング「資金調達部門」で8年連続して第1位を獲得。

会社HP:https://mmconsulting.jp/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@mkeiei