Vol.7

建設業の創業のポイント

1.業種の概要

【建設業の企業数】

建設業は、住宅・ビル・道路・橋梁・トンネルなどの建造物を建設・修繕・解体する業種です。

建設業が行う工事は、国や地方自治体、独立行政法人といった公的機関が発注する「公共工事」と、民間企業や個人が発注する「民間工事」に分けられます。

建設業の企業数は、2021年6月時点で、中小企業が424,976企業、大企業は274であり、中小企業が99.9%を占めています。小規模企業(従業者規模20人以下)は、403,449企業と中小企業の94.9%を占めており、大半が小さな企業であることがわかります(出展:中小企業庁ホームページ)。

国土交通省の「建設業許可業者数調査の結果について(概要)」によると、以下の概要が記載されています。

「令和6年3月末現在の建設業許可業者数は479,383業者※で、前年同月比4,435業者(0.9%)の増加。建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると、▲121,597業者(▲ 20.2%)の減少」

※中小企業庁のデータにおける企業数は産業別(業種別)の区分によるものですが、国土交通省のデータにおける建設業許可業者数は、産業(業種)に関わらず建設業許可を取得している企業を集計したものであるため、それぞれ企業数が異なっています。

【建設業が抱える課題】

建設業界が抱える課題は多岐にわたります。まず、人手不足が深刻です。特に若年層の就業者が減少し、高齢化が進んでいます。これは、建設業が「きつい、危険、汚い」(いわゆる3K)というイメージを持たれがちなことが一因です。結果として、熟練技術者の不足が進み、技術の継承が難しくなっています。

次に、収益性や生産性の低さも大きな課題です。収益性の面では、原材料の高騰がその一因です。また、生産性の面でいうと、建設現場では依然として手作業やアナログな業務が多く、IT化や自動化が遅れています。例えば、設計図や工程管理が紙ベースで行われることが多く、情報共有の非効率さが生じています。近年ではBIM(Building Information Modeling)やIoT技術の導入が進んでいますが、普及には時間がかかっています。

【建設業の事業形態】

建設業の事業形態には、大きく分けて以下の3種類があります。建設業は「一人親方・個人事業」の形態から創業するケースが多いといえます。

①総合建設企業(ゼネコン)

- 建設プロジェクト全体を管理し、下請業者を手配して工事を行う。

大型工事に関わることが多く、公共工事案件を受注することが多い。

②下請企業(専門工事業者)

- 元請業者から依頼された特定の工事を担当。

職人や技術者を招集して施工を行う。

③一人親方・個人事業

- 個人で建設業を営む形態。

小規模な工事を受注することから始めて、徐々に企業を成長させる。

【市場の状況】

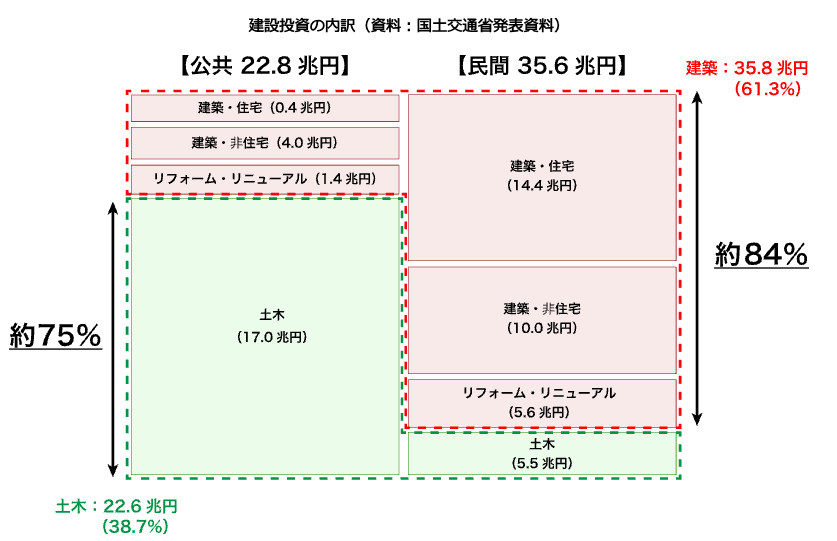

国土交通省の資料によると、建設投資は公共工事が22.8兆円、民間工事が35.6兆円となっており、建設業の市場規模はとても大きいことがわかります(図表-1)。工事の種別に着目すると、公共工事では土木工事、民間工事では建築工事が多くを占めています。

図表-1 建設投資の内訳(資料:国土交通省発表資料)

出所:国土交通省「建設投資見通し(実質値)」

(令和3年度建設投資見通し)

2.必要な許認可等

建設業を営業するには、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

建設業の創業は、最初はこの軽微な建設工事から始めるケースが多くみられます。

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

● 建築一式工事(原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

・「木造」とは:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

・「住宅」とは:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

● 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

【建設業許可の区分】

①大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

● 複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合...国土交通大臣

※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

● 一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合...都道府県知事

※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

②一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

発注者から直接(元請として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です。それ以外は、一般建設業の許可で差し支えないとされています。

③業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

【建設業許可を取得するための要件】

建設業許可を取得するためには、細かい要件が定められています(図表-2)。

許可の要件は、①経営能力、②財産的基礎、③技術力、④適格性の4つです。ここでは概略を掲載しますが、詳細な内容は、国土交通省と各都道府県のサイトをご確認ください。

経営の安定性 |

経営業務の管理を適正に行う能力①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員等(経営業務管理責任者)を置かなければならない。 |

財産的基礎請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 |

|

技術力 |

営業所専任技術者の設置その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任のもの(営業所専任技術者)を置かなければならない。 |

適格性 |

誠実性役員等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 |

図表-2 建設業許可の要件概略(国土交通省発表資料を基に著者作成)

【公共工事の入札制度と審査】

建設業を創業後すぐに公共工事を直接受注するケースは稀ですが、参考までに解説しておきます。

公共工事の発注は、公平性・透明性を確保し、適正な競争を促進するために入札制度が採用されています。発注機関は国、地方自治体、独立行政法人などであり、工事の規模や性質に応じて適切な入札方式が選択されます。

入札方式には主に一般競争入札、指名競争入札、随意契約があります。一般競争入札は、一定の資格を満たせば広く参加できる方式であり、最も透明性が高いといえます。一方、指名競争入札は、発注機関が事前に選定した業者のみが参加できる方式です。随意契約は、災害復旧など緊急性が求められる場合や、特殊技術を要する工事において、特定の業者と直接契約する方式です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」について数値により評価するものです。「経営状況」の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

3.建設業を軌道に乗せるためのポイント

建設業は、企業規模、公共工事や民間工事、工事の種別など多岐に渡ります。建設の技術は進歩し、機械化やDX化も進展がみられます。

しかし、創業間もない企業をみると、ビジネスモデルや経営戦略、マーケティングの面の工夫不足が原因で、苦労しているケースが散見されます。

そこで、筆者の経験に基づき、建設業を創業して軌道に乗せるためのポイントを解説します。

【どんな事業内容にするか】

建設業を成功させるためには、まず「どのような事業内容を展開するか」を明確にすることが重要です。建設業には、土木工事、建築工事、リフォーム工事、設備工事(電気、空調、給排水など)、特殊工事(解体、塗装、外構工事など)といった多様な工事種別があります。自社のリソース、技術力、市場ニーズを総合的に考慮して、最適な事業内容を選定しましょう。

①市場調査とニーズ分析

地域やターゲット市場のニーズを調査し、競争の少ない分野や成長が見込める分野を見極めます。

例えば、少子高齢化が進む地域では、バリアフリー工事や高齢者向けリフォームの需要が高まります。また、都市部では商業施設やオフィスビルの改修工事、地方ではインフラ整備や公共工事のニーズが見込まれます。

②自社の強みを活かした工事種別の選定

自社が持つ技術者のスキルや、過去の実績、保有する機材や設備を考慮し、競争力を発揮できる分野を選びます。例えば、熟練の左官職人が多ければ、内装仕上げ工事や特殊な壁面施工に特化するのも良い選択です。

③成長市場を見据えた新規事業の検討

環境配慮型の建設(ZEH:ゼロエネルギーハウス、SDGs関連の工事)や、ICTやDXを活用したスマート建設など、今後成長が期待される分野への参入も検討します。

④リスク分散のための複数事業展開

景気変動に強い経営基盤を作るためには、民間工事と公共工事をバランスよく取り入れることが求められます。また、大型案件ばかりに依存せず、小規模でも安定した収益を得られるメンテナンス工事なども併せて行うと良いでしょう。

【強みや特長を研ぎ澄ます】

建設業界では、他社との差別化が重要です。価格競争に陥らないためにも、自社の強みや特長を明確にし、顧客(取引先)に伝える工夫が必要です。

①実績や事例の可視化

自社の施工実績を写真や動画で紹介し、具体的な事例をもとに品質や技術力を示します。特に、施工前・施工後のビフォーアフターを提示することで、視覚的にインパクトを与えられます。

創業前の段階では、施工実績が示せるようにホームページや、SNSによる情報発信をするための準備を行います。

建設業では、自社ホームページやSNSを活用していない企業が多いのが実態です。競合他社がやっていない分、取り組むことで成果につながる可能性が高いといえます。

②顧客の声を収集する

顧客からの評価や口コミを積極的に収集し、Webサイトやパンフレットに掲載します。信頼性の高い第三者の評価(例えば、自治体や大手企業からの表彰や認定)も大きなアピールポイントです。

③技術力や資格をPRする

一級建築士、施工管理技士、特殊な技能を持つ職人など、技術スタッフの資格やスキルを紹介します。また、業界標準や法規制を遵守した品質管理体制(ISO認証など)も取得して示すことができると効果的です。

④他社にないサービスを提供する

例えば、アフターサービスの充実、無料の現地調査や見積もり、デザイン提案力(3Dシミュレーションを使った提案など)を強みとして打ち出します。

【経営戦略の考え方】

建設業における経営戦略は、短期的な収益確保と長期的な成長の両立を目指すことが求められます。

①収益構造の最適化

工事案件ごとの利益率をしっかり管理し、赤字案件を出さないようにすることが大切です。

原価管理の徹底や、材料調達コストの見直し、効率的な工程管理を通じて利益率を高めます。

②安定収入の確保

メンテナンス契約、リース業務など、定期的な収益が見込める事業も展開します。また、サブスクリプション型のサービス(例:ビルメンテナンスや定期点検契約)も検討します。

【マーケティング戦略】

建設業のマーケティングでは、地域密着型の施策とデジタル活用を組み合わせた戦略が有効です。

①地域コミュニティへの参加

地元のイベントや商工会活動に積極的に参加し、地域住民や企業とのネットワークを構築します。また、地元紙やフリーペーパーを活用した広告も有効です。

②デジタルマーケティングの活用

ホームページやSNSを活用して情報発信を行います。特に、InstagramやYouTubeを使った施工事例の紹介や、工事の進捗を公開することで、顧客の関心を引きます。

③見込み顧客のフォロー体制

見積もり依頼や問い合わせをもらった見込み顧客に対して、メールや電話でフォローを行い、受注率を高めます。ニュースレターやお得なキャンペーン情報を定期的に配信するのも効果的です。

4.人材確保と定着化

建設業を創業する際に最大の課題の一つが「人材確保と定着化」です。建設業は労働集約型の産業であり、優秀な人材を確保し、長期的に活躍してもらうことが、事業の成功の鍵となります。

効果的な人材確保の方法と、確保した人材の定着化を促進するための方策について説明します。記載されている方策は、創業時にはハードルが高いものが多いかもしれません。しかし、最初から無理と決めつけるのではなく、ぜひ取り組んでください。

なお、建設業の場合は、従業員として雇用する以外に、業務委託(外注)先として技術者や職人とパートナーシップを構築する方法も同様といえます。

(1)採用ターゲットの明確化

創業時には、どのような人材が必要かを明確にすることが重要です。具体的には、以下のように職種ごとに採用ターゲットを定め、それに応じた採用活動を行う必要があります。

- 経験者(即戦力となる技術者・職人)

- 未経験者(育成を前提とした若手)

- 管理者層(施工管理や営業担当)

(2)採用チャネルの活用

求職者にリーチするためには、以下のような採用チャネルを活用します。

- ハローワーク:無料で求人を掲載でき、地元の求職者にアプローチ可能。

- 求人サイト・転職エージェント:求人サイトや転職エージェントを利用。

- SNS・自社ホームページ:InstagramやXを活用して職場の魅力を発信。

※建設業は、SNSやホームページを活用している企業が少ない傾向にあるので、創業前から取り組むことで人材確保につながる可能性が高まります。 - 職業訓練校との連携:建設業向けの職業訓練校と提携し、卒業生を採用。

- 紹介・縁故採用:人脈からの紹介等を模索

(3)魅力的な労働条件

実行の難易度は高いですが、創業当初から、可能な限り魅力的な労働条件を提供できるように努めましょう。

- 給与水準:地域の平均給与を考慮し、適正な給与を設定。

- 福利厚生の充実:社会保険、交通費支給、資格取得支援制度の導入。

- 柔軟な働き方の導入:シフト制の採用、週休2日制の導入など。

(4)業界イメージを払拭する工夫

建設業界は「きつい」「危険」「汚い」(3K)というイメージを持たれやすいので、これを払拭するために以下の施策を実施します。

- 最新技術の導入(ICT施工、ドローン測量など)

- 職場環境の改善(休憩室の整備、作業着の刷新)

(5)教育・研修制度の整備

未経験者や若手の人材を育成し、長期的に活躍できるようにするための教育・研修制度の整備も重要です。

- OJT(現場研修):経験豊富な職人が新入社員を直接指導する体制

- 外部研修の活用:専門学校や職業訓練校と連携し、技術習得をサポート。

- 資格取得支援:施工管理技士や重機オペレーターの資格取得を支援。

(6)企業のブランディング

求職者にとって魅力的な企業として認知されることも重要です。

- 企業の経営理念(ビジョン・ミッション・バリュー)を明確化:働く意義を明確に伝える。

- 社内文化のアピール:創業後、社員の声を発信し、働きやすい環境を示す。

- 地域社会への貢献活動:地元イベントへの参加やCSR活動を展開。

5.資金計画と収支計画

(1)資金計画

建設業を創業するには、地域、設備投資の規模、工事の内容等によりますが、筆者の経験から500~3,000万円ほどかかります。

おおむね以下のような資金が必要です。とくに運転資金については、取引先からの工事代金の回収サイトが長い場合には、多く見積もっておくことが重要です。

【設備資金】

- 物件取得費(事務所・資材置き場等の敷金・保証金など)

- 内外装工事費

- 重機(パワーショベルなど)

- 車両(資材・工具運搬用のバンなど)

- 事務機器・備品

- 工具

【運転資金】

- 資材仕入資金

- 外注費

- 人件費

- 燃料代

- 賃借料

(2)収支計画

建設業の創業によくある「内装工事業」(株式会社の場合)を例にとると、収支計画は図表-3のとおりです。

売上の予測については「工事単価×工事件数」で算出するのが分かりやすいですが、勤務時の経験や取引予定先との協議などから、実現可能性が高い見込にしましょう。売上原価は、日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」に平均値や中央値が出ていますので、参考にしてください。

科目 |

金額(万円) |

算出根拠等 |

|---|---|---|

売上高 |

600 |

受注単価@200万円/件×3件/月=600万円 (勤務時の経験、取引予定先との協議から) |

売上原価 |

390 |

原価率65%(材料費、外注費) |

売上総利益 |

210 |

(売上高)-(売上原価) |

販売費及び一般管理費 |

152 |

家賃~その他の合計 |

家賃 |

15 |

15万円/月 |

人件費 |

105 |

代表者1人、役員1人、従業員1人(代)50万円+役員30万円+従業員25万円=105万円 |

燃料代 |

10 |

車両のガソリン代等 |

支払利息 |

2 |

借入1,000万×利率2.3%÷12か月 |

その他 |

20 |

消耗品・通信費など |

経常利益 |

58 |

図表-3 収支計画(内装工事業)の例

【資金繰りに注意】

建設業の取引は、工事代金の回収サイトが長い場合があります。取引先との取引条件は、「着工時、中間時、完成後」「完了後月末締め翌月末」「毎月出来高払い」など、さまざまです。

回収が遅い条件の工事を引き受けると、材料や経費の支払いが先行するため、資金繰りが厳しくなることがあります。円滑な資金繰りのためには、取引先と交渉し、できるだけ好条件で取引することが重要です。

取引条件等に関しては、建設業法や建設業法遵守ガイドラインで、契約手続きなどについてルールが定められています。国土交通省が発表している『建設業のための適正取引ハンドブック』を読んで把握しておくことが有効です。

また「資金繰り表」を作成して、3か月後くらいまでの現預金残高を予測し、資金ショートの懸念がある場合は、早めに資金調達をするなど、対策を行いましょう。

6.さいごに

建設業は、人の毎日の生活の基盤となる住宅をはじめ、道路、河川、港湾、鉄道、空港、上下水道などの社会資本、さらには経済社会の発展の基礎となる工場や事務所等の産業施設、学校や病院などの教育・社会施設など、私たちのくらしを支える経済社会基盤を建設・維持管理していく「社会資本の担い手」として、社会にとってなくてはならない産業です(国土交通省発表資料『建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会提言』より引用。

しかし、人材不足や後継者難など、多くの課題を抱えています。

厳しい経営環境の中ではありますが、建設業を創業する方が増えることを願っています。

掲載日 令和7年3月10日

■プロフィール

上野 光夫

中小企業診断士・大正大学招聘教授。

九州大学を卒業後、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)に26年間勤務し、主に中小企業への融資審査の業務に携わる。約3万社の中小企業と約5,000名の起業家への融資を担当した。

2011年にコンサルタントとして独立。起業支援、財務コンサルティングを行うほか、講演、執筆などの活動を行っている。

主な著書に『事業計画書は1枚にまとめなさい』(ダイヤモンド社)がある。

日本最大級の起業家支援プラットフォーム「DREAM GATE」において、アドバイザーランキング「資金調達部門」で8年連続して第1位を獲得。

会社HP:https://mmconsulting.jp/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@mkeiei