Vol.3

介護・看護サービス業の創業ポイント

1.業種の概要

今回は介護・看護サービス業の創業について、重要なポイントを解説します。

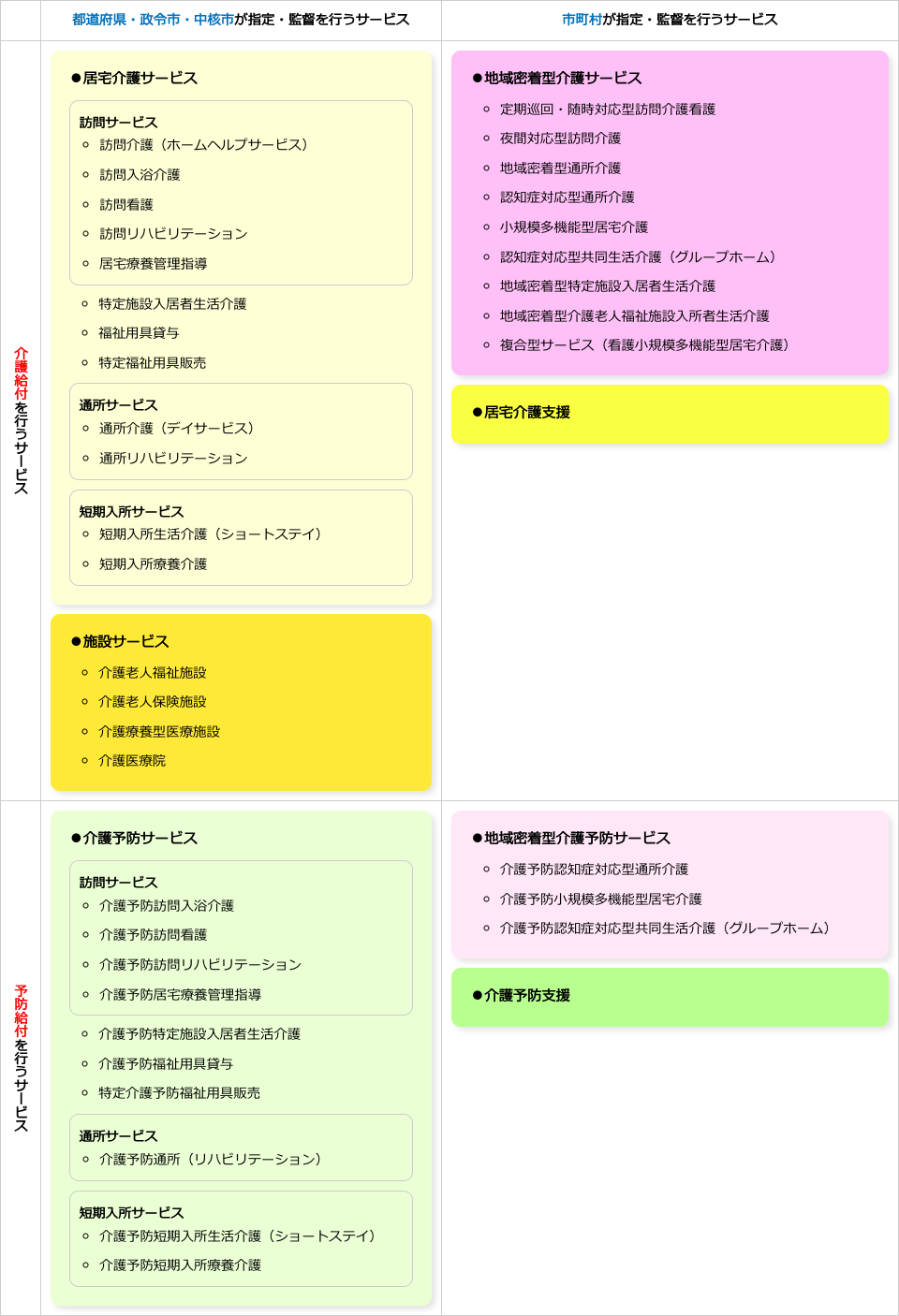

介護・看護サービス業には、介護保険制度に基づくさまざまな種類があります(図表-1)

図表-1 介護保険制度に基づくさまざまな種類

(出所:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」令和3年5月)

このように、介護・看護サービス事業は多くの種類がありますが、本稿では、比較的事業所数が多い「訪問介護」「訪問看護」に絞って解説します。「訪問介護」「訪問看護」は、それぞれ以下の事業です。

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供します。

訪問看護

疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等による療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。

サービス提供は、病院・診療所又は訪問看護ステーションが行うことができます。

訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供します。

利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険いずれかの適用となりますが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先します。

要介護者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われます。

2.必要な許認可等

訪問介護事業・訪問看護事業を行うためには、指定権者(都道府県・政令市・中核市)から指定を受ける必要があります。指定を受けられるまでは2~3か月ほどかかるのが一般的です。

指定を受けるには、法人格(株式会社、合同会社、NPO法人など)を有していることが要件です。

また、以下のとおり人員、設備等に関する基準があります(詳しくは指定申請を行う自治体等にご確認ください)。

訪問介護

①人員

- 訪問介護員等:常勤換算方法で2.5以上

- サービス提供責任者

- 介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者

- 訪問介護員等のうち、利用者の数40人に対して1人以上

- 以下の要件を全て満たす場合には、利用者50人につき1人

- 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置

- サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置

- サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

- 管理者

- 常勤で専ら管理業務に従事する者

②訪問介護事業所の設備・備品等

- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画(利用申込の受付、相談等に対応できるもの)を有していること

- 訪問介護の提供に必要な設備及び備品を備え付けていること

訪問看護(指定訪問看護ステーションの場合)

①人員

- 看護師等の員数

- 保健師、看護師又は准看護師(看護職員):常勤換算で2.5以上となる員数(うち1名は常勤)

- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

- 管理者

- 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者

②設備に関する基準

- 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を有していること

- 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品を備え付けていること

3.訪問介護・訪問看護の動向

次に、訪問介護・訪問看護の動向について解説します。

事業所数は増加

訪問介護・訪問看護の事業所数をみると、訪問介護が緩やかに増加しており、訪問看護は毎年5%~10%の伸び率で推移しています(図表-2)。

これは、高齢化に伴い、要介護認定を受けている方が急増していることが背景にあります。今後も令和17年頃までは、要介護認定率が高い85歳以上の人口の増加が見込まれており、訪問介護・訪問看護への需要は高まると推測されます。

図表-2 訪問介護・訪問看護の事業所数の推移

資料:厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査の概況」を基に筆者作成

収益性は高い

訪問介護・訪問看護の収益性に着目してみましょう。

「令和5年度介護事業経営実態調査」によると、「収支差率」(介護サービスの収入額- 介護サービスの支出額)/ 介護サービスの収入額)(注釈参照)のデータが出ています。

令和4年度決算の調査では、訪問介護が7.8%、訪問看護が5.9%となっています。これは、一般的な中小企業の「売上高経常利益率」と比較すると高いといえます。 訪問介護・訪問看護は、収益率が高い事業だといえるでしょう。

(注)

・「介護サービスの収入額」・・・介護報酬による収入(利用者負担分含む)、保険外利用料収入、補助金収入(コロナ関連補助金及び物価高騰対策関連補助金を除く)の合計額

・「介護サービスの支出額」・・・介護事業費用、借入金利息及び本部費繰入の合計額

廃業する事業所も散見される

このように、訪問介護・訪問看護は需要が高まっており、利益率は高い事業といえますが、「開業すれば安泰」とはいえません。

「一般社団法人全国訪問看護事業協会」が発表している「令和5年度 訪問看護ステーション数 調査結果」によると、令和4年度中の「新規登録」が1,968事業所ある一方で、「廃止」は568事業所あり、廃業する事業所も少なくないといえます。

訪問介護・訪問看護の経営課題

訪問介護・訪問看護は、高齢化社会の進展に伴い需要が高まっている一方で、以下のような課題に直面しています。

①人材確保

訪問介護・訪問看護は質の高いサービスを提供するために、十分な人材が必要です。しかし、有資格者や経験者の不足や離職率の高さなどにより、人手不足が深刻化しています。

②資金繰り

訪問介護・訪問看護は、介護保険や医療保険からの入金サイトが長く、人件費などのコスト負担が先立つため、資金繰りが課題です。

③競争の激化

訪問介護・訪問看護市場には、多くの事業者が参入しており、地域によっては競合が激化しています。競合他社との差別化や、クオリティの向上が求められる中、事業継続のための戦略的な取り組みが必要です。

4.創業前に綿密な準備を

どんな事業も創業前の事前準備が必要ですが、訪問介護・訪問看護はとくに綿密な事前準備が不可欠です。

なぜならば、立ち上げの人員確保、多くのスタッフのマネジメント、指定申請の準備など、準備すべきことが多岐に渡るからです。

たとえば、看護師として病院に勤務していた人が、訪問看護ステーションを立ち上げようとした場合、足りないスキル・ノウハウが非常に多いといえます。十分なスキル・ノウハウを得るためには、少なくとも2~3年前からの中期的なスパンでの準備をお勧めします。

実務経験を積んでスキルを習得する

ここで筆者が支援した事例をご紹介しましょう。

病院で勤務していた男性看護師のAさんは「看護師の資格を生かして起業したい」と相談に来ました。まだ彼が25歳の頃です。最初は「従来にない新しい医療サービスをやりたい」と意気込んでいましたが、筆者と継続的にディスカッションするうちに「訪問看護をやります」と決意するに至りました。

そこで、すぐに訪問看護の開業に着手しなかったのが、その後の成功につながったのです。

Aさんは、病院勤務の経験だけでは訪問看護のノウハウを全く習得できていなかったため、いったん訪問看護ステーションで勤務することにしました。そこで彼は約2年間かけて、次のような仕事を経験したそうです。

営業パンフレット作成、利用者獲得の営業、サービスの組み立て、契約、各種記録、請求業務、請求書・領収書作成、スタッフのシフト、訪問スケジュール策定、売上管理、経費管理、給与計算

その後、立ち上げメンバーを集めることに成功し、訪問看護を開業し、今や複数のステーションを展開しています。

Aさんのように、訪問介護や訪問看護に勤めた経験がない方は、まず実務経験を積むことをお勧めします。看護師などの資格を保有しているだけでは、スキル不足で十分な運営ができないリスクがあるからです。

人材を確保するための方策

訪問介護・訪問看護の事業における課題の一つが、人材確保です。指定申請の人員要件をクリアするためには、有資格者や経験者を確保する必要があります。

開業して利用者数が増えると、さらに多くの人材を採用できるかどうかが事業継続のカギとなります。しかし、募集しても期待通りに応募がないのが実態です。

筆者が、訪問介護・訪問看護の創業者を支援した中で、人材確保を順調に進めている企業には特徴があります。それは、求める人材へ向けた情報発信を行っていることです。ホームページはもちろんのこと、SNSもフル活用してアピールすることが有効です。

そこで、訪問介護・訪問看護の事業での創業を予定している方へお勧めしたいのが、創業前からの情報発信です。

筆者の知る成功事例をご紹介します。

訪問看護を開業したBさんは、開業する2年前からYouTubeやInstagramでの定期的な情報発信を行っていました。投稿内容は、訪問看護を開業予定であること、訪問看護ステーションの理念やビジョン、立ち上げメンバーが楽しそうに準備している様子、一緒に働く仲間を募集していることなどです。

継続的な投稿が看護師などに注目され、開業前から入社を希望する人を8名ほど集めることに成功しました。開業後は、順調に利用者が増えるにつれて、さらに多くのスタッフを確保しています。

しかし、SNSでの情報発信はめんどうに感じることもあるものです。継続するには「毎週火曜日と金曜日に投稿する」というように頻度を決めて、習慣化することが有効です。

なかなかフォロワーが集まらないなど、効果を感じられない期間が続いても、継続することで花開くことがあります。

ぜひ開業する前から、人材確保を目的とした情報発信にも力を入れておきましょう。

開業場所の選定

どこに出店するかも創業予定者が悩む課題の一つです。

出店場所を選定する際は、しっかりと市場調査を行いましょう。調べておくべきことは次のようなポイントです。

- 地域の高齢者数・要介護認定者の数

- 居宅介護支援事業所の数

- 病院やクリニックなど医療機関の状況

- スタッフを採用しやすい場所かどうか

留意すべき点は「競合先が多いから厳しそう」と短絡的に判断するのではなく、地域の各種データを調べて自社のステーションが優位性をもてるかどうかなど、多面的に判断することです。

また、基本的には低コストの事務所物件にすべきですが、最初からスタッフの増員が見込める場合は、広めの物件を検討する必要があります。

資金調達・資金繰り

①開業資金の調達

訪問介護・訪問看護を開業するために必要な金額は、地域や人員数によりますが、800万円~1,500万円くらいです。事務所、備品、車両等の購入にかかる設備資金のほか、軌道に乗るまでの運転資金が必要です。

開業後は、採算がとれるラインの利用者が集まるまでに、順調にいっても数か月から半年くらいはかかるのが一般的です。しかも、売上の入金は介護保険等からであり、サービス提供後、2か月以上後になります。

その間は、人件費など経費の支出があるため、キャッシュが急速に減少してしまいます。その期間を乗り越えるために、十分な運転資金を準備する必要があるのです。

金融機関の創業融資を利用するにしても、総投資額の25%以上くらいの自己資金を確保できるように努めましょう。

たとえば、開業するために1,200万円必要な場合は、自己資金が300万(25%)で、残りの900万円の融資を受けるという計画が妥当です(注:筆者の見解です。自己資金の割合がこれより少なくても融資が受けられる場合はあります)。

②開業後の資金繰り

訪問介護・訪問看護は、利用者が増えてくると、人件費などの経費も増えていきます。しかも、売上が入金されるまで2か月以上かかります(利用者の自己負担となるサービスは早期入金が可能)。売上が増えるにつれて、経費の支払いが先行することから、必要な運転資金も増えていきます。

そのため、訪問介護・訪問看護は、開業後も外部からの資金調達が必要になることが多いのです。

開業後の資金繰りを安定させるためには、銀行や信用金庫など、金融機関との付き合いも重視しましょう。お勧めしたいのは、複数の金融機関と取引することです。自社の経営状況を説明して、必要に応じていつでも融資を利用できるような関係を構築しましょう。

「ファクタリング」(事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約)を利用する企業もあります。介護・福祉業界向けのファクタリングは、他業種と比べて手数料率が低いといえますが、手数料率が1%以下でも、年に換算すると負担は軽くありません。

むしろ低利率の融資などを活用するほうが、利益率が高くなります。そのためにも、金融機関とうまく付き合うことが有効で

③資金繰り表の作成

訪問介護・訪問看護では、資金繰り管理が重要な課題です。そこで、資金繰り表を作成することが有効です。資金繰り表は、実際のお金の流れや残高について、過去の実績を確認し将来(半年~1年先)の現預金の残高を予測するものです。たとえば数か月先に資金ショートが懸念される場合は、早めに資金調達の必要性を把握できます。

資金繰り表は、図-3のような様式を作成するといいでしょう。

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

上半期残高(合計) |

|

[売上高] |

|||||||

売上予測 |

550,000 |

940,000 |

1,450,000 |

2,030,000 |

2,330,000 |

2,730,000 |

10,030,000 |

[販売管理費] |

|||||||

役員報酬 |

200,000 |

200,000 |

200,000 |

200,000 |

200,000 |

200,000 |

1,200,000 |

給料手当 |

760,000 |

760,000 |

760,000 |

760,000 |

760,000 |

760,000 |

4,560,000 |

法定福利費 |

144,000 |

144,000 |

144,000 |

144,000 |

144,000 |

144,000 |

864,000 |

福利厚生費 |

40,000 |

40,000 |

40,000 |

40,000 |

40,000 |

40,000 |

240,000 |

広告宣伝費 |

80,000 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

105,000 |

交際費 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

5,000 |

30,000 |

旅費交通費 |

50,000 |

50,000 |

50,000 |

50,000 |

50,000 |

50,000 |

300,000 |

通信費 |

35,000 |

35,000 |

35,000 |

35,000 |

35,000 |

35,000 |

210,000 |

消耗品費 |

20,000 |

20,000 |

20,000 |

20,000 |

20,000 |

20,000 |

120,000 |

事務用品費 |

120,000 |

0 |

0 |

0 |

0 |

120,000 |

|

システム利用料 |

25,000 |

25,000 |

25,000 |

25,000 |

25,000 |

25,000 |

150,000 |

水道光熱費 |

15,000 |

15,000 |

15,000 |

15,000 |

15,000 |

15,000 |

90,000 |

諸会費 |

50,000 |

10,000 |

10,000 |

10,000 |

10,000 |

10,000 |

100,000 |

車両費 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

360,000 |

地代家賃 |

170,000 |

170,000 |

170,000 |

170,000 |

170,000 |

170,000 |

1,020,000 |

支払報酬料 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

60,000 |

360,000 |

販売管理費計 |

1,834,000 |

1,599,000 |

1,599,000 |

1,599,000 |

1,599,000 |

1,599,000 |

9,829,000 |

営業損益金額 |

-1,284,000 |

-659,000 |

-149,000 |

431,000 |

731,000 |

1,131,000 |

201,000 |

[営業外収益] |

|||||||

受取利息 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

雑収入 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

営業外収益合計 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

[営業外費用] |

|||||||

支払利息 |

0 |

17,000 |

17,000 |

17,000 |

17,000 |

17,000 |

85,000 |

営業外費用合計 |

0 |

17,000 |

17,000 |

17,000 |

17,000 |

17,000 |

85,000 |

経常損益金額 |

-1,284,000 |

-676,000 |

-166,000 |

414,000 |

714,000 |

1,114,000 |

116,000 |

[当期純損益] |

|||||||

当期純損益金額 |

-1,284,000 |

-676,000 |

-166,000 |

414,000 |

714,000 |

1,114,000 |

116,000 |

【資金繰り】 |

|||||||

月初現預金残高 |

10,000,000 |

9,126,000 |

7,510,000 |

6,444,000 |

5,768,000 |

5,602,000 |

|

実際の収入(2か月遅れ) |

550,000 |

940,000 |

1,450,000 |

2,030,000 |

|||

人件費支出(1か月遅れ) |

960,000 |

960,000 |

960,000 |

960,000 |

960,000 |

||

月末の現預金残高 |

9,126,000 |

7,510,000 |

6,444,000 |

5,768,000 |

5,602,000 |

6,016,000 |

6,016,000 |

図表-3 資金繰り表の例

利用者確保のための活動

開業後の利用者を確保するためには、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医療機関などへ営業活動を行うのが一般的です。とくに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーへアプローチを行い、気に入っていただき紹介してもらうケースが多いようです。とくに競合が激しい地域では、簡単には紹介してもらえないこともあり得るので、以下のような点を心がけましょう。

- ケアマネージャーが不在でも渡せる営業用のパンフレット、チラシの工夫

- ⇒施設の理念や強みをアピールする記事を記載

- 粘り強く繰り返し営業する

- 人柄で選ばれることを意識してトーク力を磨く

人材マネジメント

訪問介護・訪問看護事業は、利用者が増えるに伴い、多くのスタッフを雇用することになります。いかに人材をマネジメントするかが、大きな課題です。

訪問介護・訪問看護事業の経営者にインタビューすると、「なかなか思うとおりに動いてくれない」「マネジメントが大変で気苦労が絶えない」といった声が聞かれます。

筆者の経験上、マネジメントがうまくいっている企業は、スタッフがワクワクして仕事ができる雰囲気があります。マネジメントに正解はありませんが、企業の経営理念(ビジョン・ミッション・バリュー)を明確にして、繰り返し伝えるという姿勢が不可欠です。

とくに重要なことは、利用者に寄り添う姿勢を教育することです。訪問介護・訪問看護は、たんに訪問してケアするだけではなく、利用者の生活をコーディネートする役割もあります。利用者に心から寄り添って接することで、企業としての評判が高まり、さらに利用者増加にもつながります。

さいごに

介護・看護サービスの事業は、社会的課題を解決する非常に有意義な事業といえます。しかし人材不足、競合激化、資金繰りといった課題があるので、創業前に綿密な事前準備を行って、開業を成功させてください。

掲載日 令和6年10月4日

■プロフィール

上野 光夫

中小企業診断士・大正大学招聘教授。

九州大学を卒業後、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)に26年間勤務し、主に中小企業への融資審査の業務に携わる。約3万社の中小企業と約5,000名の起業家への融資を担当した。

2011年にコンサルタントとして独立。起業支援、財務コンサルティングを行うほか、講演、執筆などの活動を行っている。

主な著書に『事業計画書は1枚にまとめなさい』(ダイヤモンド社)がある。

日本最大級の起業家支援プラットフォーム「DREAM GATE」において、アドバイザーランキング「資金調達部門」で8年連続して第1位を獲得。

会社HP:https://mmconsulting.jp/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@mkeiei