COLUMN

日本産農水産物・食品

輸出の「いま」

協力:中小企業基盤整備機構

1. 日本産農水産物・食品の輸出実績の推移

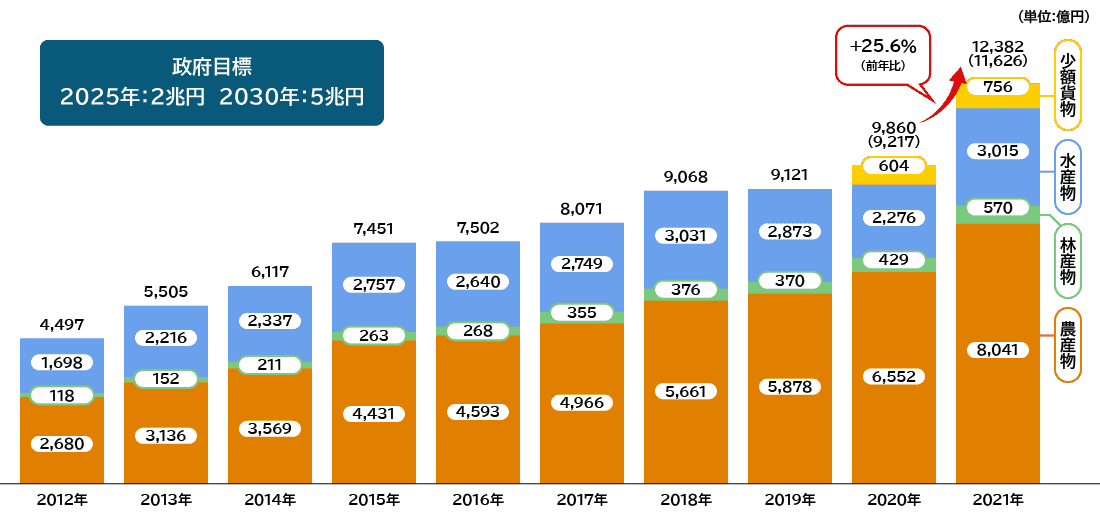

2021年、日本産農水産物・食品の輸出額はコロナ禍の最中にもかかわらず、一兆円を初めて突破した。図―1のとおり、輸出額はこの10年間で2.7倍以上となり、順当な伸びを示している。これは政府の掲げる日本産農水産物・食品の輸出目標(2025年2兆円、2030年5兆円)の達成に向けて確実に歩を進めていると言えよう。

輸出額増加の背景として、アジア地域など新興国での所得水準が高まり、潜在的な購買層が増加したことが考えられる。また、日本を訪れたインバウンド観光客が日本食体験などを通じて日本通(つう)化し、日本産農水産物・食品の魅力が海外に広まったことも要因とみられる。2022年に入って世界各国でコロナ禍による行動制限が緩和の方向に向かい、外食産業も活況を呈しつつある状況で、各国の日本食人気も相まって、更なる輸出増加が期待できる状況となっている。

※2020年の(9,217)は少額貨物及び木製家具を含まない数値 2021年の(11,626)は少額貨物を含まない数値

出典:農林水産省「農林水産物・食品の輸出額」(2021年)

表―1は品目ごとの輸出額の実績を示している。加工食品のカテゴリーではアルコール飲料、畜産品カテゴリーでは牛肉(黒毛和牛など)が対前年比で大きく伸びている。また、海外での健康志向の高まりを受けた日本食ブーム、とりわけ寿司ブームを背景に寿司ネタや生食用のホタテ貝、ぶりなど水産物の輸出増も顕著となっている。

表―1 2021年の農林水産物・食品

輸出額(1-12月)品目別

| 品目 | 金額 (百万円) |

前年比 (%) |

||

|---|---|---|---|---|

| 農産物 | 加工食品 | 459,482 | +22.8 | |

| アルコール飲料 | 114,658 | +61.4 | ||

| 日本酒 | 40,178 | +66.4 | ||

| ウイスキー | 46,144 | +70.2 | ||

| 焼酎(泡盛を含む) | 1,746 | +45.4 | ||

| ソース混合調味料 | 43,519 | +19.1 | ||

| 清涼飲料水 | 40,576 | +18.8 | ||

| 菓子(氷菓を除く) | 24,422 | +29.8 | ||

| 醤油 | 9,143 | +21.7 | ||

| 米菓(あられ・せんべい) | 5,637 | +24.4 | ||

| 味噌 | 4,448 | +15.7 | ||

| 畜産品 | 113,922 | +47.7 | ||

| 畜産物 | 87,243 | +46.7 | ||

| 牛肉 | 53,678 | +85.9 | ||

| 牛乳・乳製品 | 24,390 | +9.8 | ||

| 鶏卵 | 5,867 | +27.9 | ||

| 豚肉 | 2,013 | +14.5 | ||

| 鶏肉 | 1,295 | ▲ 37.2 | ||

| 穀物等 | 55.863 | +9.5 | ||

| 米 | 5,933 | +11.6 | ||

| 野菜・果実等 | 56,951 | +28.0 | ||

| 青果物 | 37,657 | +28.3 | ||

| りんご | 16,212 | +51.5 | ||

| ぶどう | 4,629 | +12.4 | ||

| いちご | 4,061 | +54.4 | ||

| かんしょ | 2,333 | +13.1 | ||

| もも | 2,322 | +24.1 | ||

| ながいも | 2,314 | +8.7 | ||

| かんきつ | 1,101 | +60.3 | ||

| なし | 961 | +25.9 | ||

| その他農産物 | 117,875 | +8.6 | ||

| たばこ | 14,553 | +2.5 | ||

| 緑茶 | 20,418 | +26.1 | ||

| 花き | 8,509 | ▲ 26.3 | ||

| 植木等 | 6,931 | ▲ 34.3 | ||

| 切花 | 1,344 | +65.7 | ||

| 品目 | 金額 (百万円) |

前年比 (%) |

|

|---|---|---|---|

| 林産物 | 林産物 | 56,975 | +32.8 |

| 丸太 | 21,059 | +28.9 | |

| 製材 | 9,754 | +44.3 | |

| 合板 | 7,524 | +35.4 | |

| 木製家具 | 5,443 | +37.4 | |

| 水産物 | 水産物(調製品除く) | 233,525 | +39.3 |

| ホタテ貝(生鮮・冷蔵・冷凍等) | 63,943 | +103.7 | |

| ぶり | 24,620 | +42.6 | |

| さば | 22,025 | +7.7 | |

| かつお・まぐろ類 | 20,413 | +0.1 | |

| 真珠(天然・養殖) | 17,078 | +124.6 | |

| いわし | 7,445 | ▲ 3.9 | |

| たい | 5,042 | +33.4 | |

| さけ・ます | 3,540 | ▲ 10.1 | |

| すけとうたら | 1,997 | +20.1 | |

| さんま | 635 | +15.2 | |

| 水産調製品 | 68,004 | +13.4 | |

| なまこ(調製) | 15,515 | ▲ 14.4 | |

| 練り製品 | 11,258 | +8.4 | |

| ホタテ貝(調製) | 8,078 | +73.9 | |

| 貝柱調製品 | 5,967 | ▲ 16.6 | |

出典:農林水産省「農林水産物・食品の輸出額」(2021年)

2. 国別、品目別の輸出動向

ここで、近年伸長が著しい輸出相手先国・地域としてトップ3に当たる中国、香港、米国に加えて、地域として相応のプレゼンスを示すEU及び東南アジア地域について、日本産農水産物・食品の輸出動向を確認する。併せて、輸出金額の増加が著しかった牛肉、日本産酒類(日本酒とウイスキー)、ホタテ貝及びぶりについてその輸出実績の動向と背景を解説する。

なお、2021年の国別輸出実績については表―2を参照されたい。

表―2 2021年の農林水産物・食品

輸出額 国・地域別

| 順位 | 2021年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 輸出先 | 輸出額 (億円) |

金額 構成比 (%) |

前年比 (%) |

輸出額内訳(億円) | |||

| 農産物 | 林産物 | 水産物 | |||||

| 1 | 中華人民共和国 | 2,223 | 19.1 | +35.2 | 1,359 | 239 | 590 |

| 2 | 香港 | 2,190 | 18.8 | +6.0 | 1,505 | 18 | 668 |

| 3 | アメリカ合衆国 | 1,683 | 14.5 | +41.2 | 1,196 | 64 | 423 |

| 4 | 台湾 | 1,245 | 10.7 | +26.9 | 943 | 34 | 268 |

| 5 | ベトナム | 585 | 5.0 | +9.4 | 393 | 8 | 184 |

| 6 | 大韓民国 | 527 | 4.5 | +26.9 | 305 | 45 | 176 |

| 7 | タイ | 441 | 3.8 | +9.5 | 228 | 7 | 205 |

| 8 | シンガポール | 409 | 3.5 | +38.0 | 343 | 5 | 60 |

| 9 | オーストラリア | 230 | 2.0 | +39.1 | 203 | 2 | 25 |

| 10 | フィリピン | 207 | 1.8 | +34.5 | 75 | 108 | 24 |

| ─ | EU | 629 | 5.4 | +43.8 | 518 | 16 | 94 |

出典:農林水産省「農林水産物・食品の輸出額」(2021年)

国・地域別市場分析

-

(1)中国

(1)中国

- 2021年の輸出額は約2,223億円(1位、前年比+35%)。輸出額上位品目は、ホタテ貝、アルコール飲料、清涼飲料水、菓子など。

2021年、世界的に新型コロナウイルスの蔓延が続く中、中国ではゼロコロナ政策によりコロナによる影響が比較的抑えられており、他国に比べ、いち早く経済活動の再開や外食需要の回復がみられた。また、EC販売など新たな販路を活用した輸出が堅調に推移したことも、中国への日本産農水産物・食品の輸出増大の一因と言える。

品目別では従来から人気の高かったホタテ貝とともに、アルコール飲料が大きく伸長し、特に高価格帯の日本酒、ウイスキーの輸出が急速に拡大した。

-

(2)香港

(2)香港

- 2021年の輸出額は約2,190億円(2位、前年比+6%)。輸出額上位品目は、アルコール飲料、真珠(天然・養殖)、なまこ(調製)、牛肉、たばこなど。

上位品目のうち、コロナ禍や政情不安などにより観光客の流入が制限されたこともあり、外食需要で消費される「なまこ」や観光客の土産品などとなる真珠などの品目に金額の減少がみられた。一方、黒毛和牛を中心とする牛肉の輸出額は大きく伸びており、また、アルコール飲料も輸出額が増加している。香港は世界でも有数の日本酒、ジャパニーズウイスキーの輸出先であり、酒類に対する輸入関税がゼロ(アルコール度30%以上の酒類には物品税あり)ということがアルコール飲料輸出伸長の背景にある。

-

(3)米国

(3)米国

- 2021年の輸出額は約1,683億円(3位、前年比+41%)。輸出額上位品目は、アルコール飲料、ぶり、緑茶、牛肉、ソース混合調味料など。

2020年はコロナ禍で経済活動が低迷したが、2021年に入りコロナ禍が収まりを見せたことで経済活動が回復。外食需要も持ち直してきたことが、上位品目が大きく伸びた要因である。特に、ハイエンドの『おまかせ』料理のみを提供するレストランの流行など日本食・寿司の人気は相変わらず高く、高級和牛に加えて日本から空輸される魚介類、冷凍ぶり・はまちの伸びが輸出全体を押し上げている。また、米国産の清酒が大量に出回る中、日本産の地酒に対する需要の高まりも見られた。

-

(4)EU

(4)EU

- 2021年の輸出額は約629億円(前年比+44%)。輸出額上位品目は、アルコール飲料、ソース混合調味料、ホタテ貝、緑茶、牛肉など。

オランダ、フランス、ドイツがEU内での日本産農水産物・食品の輸出先上位3ヵ国。

特筆すべき点として、オランダ、フランスを中心にアルコール飲料、とりわけ日本酒、ウイスキーの輸出が大幅に増えており、輸出金額の増大に寄与している。また、北米地域と同様、コロナ禍が収まりを見せ経済活動が回復傾向に向かい、外食需要も復調してきたことがホタテ貝や和牛の需要を高めたとみられる。

-

(5)ASEAN

(5)ASEAN

- 2021年の輸出額は約2,221億円(ベトナム、タイ、シンガポール、カンボジア、マレーシア、インドネシアの合計金額)(前年比+36%)。

東南アジア各国に向けた日本からの輸出産品は、現地消費用の品目と現地加工品原料となる品目が混在しているのが特徴だが、近年急速に市場を拡大している地域と言える。

なかでも、シンガポールはASEAN地域でも抜きんでた所得水準を誇り、日本からの輸出額の多い品目は日本酒や和牛となっている。同国に対する輸出産品の特徴は、香港と同様、富裕層をターゲットとする品目で構成されている点が挙げられる。

輸出品目(商品)別分析

- (1)牛肉

-

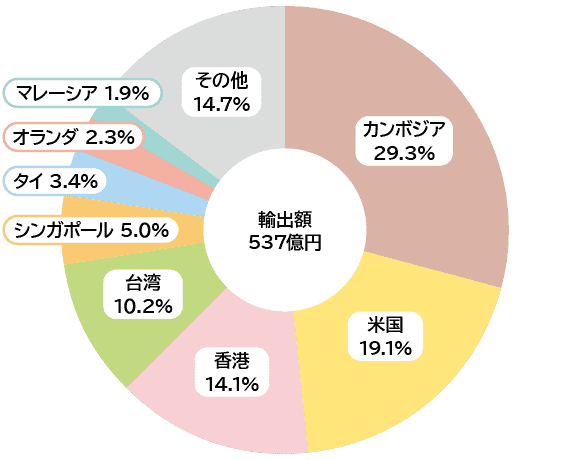

2021年の牛肉輸出額は約537億円と過去最高を記録した(前年比+86%)。輸出額は、2012年と比べ10倍以上となっている。外食需要が回復したことに加え、日本へ旅行した際に和牛の美味しさを知った人々をターゲットとした各国の小売店向けやEC販売が好調であったことが、輸出の拡大につながっている。牛肉の輸出に関しては各国とも牛肉加工施設の認定などが必要でハードルは高いが、政府・地方等が一体となって認可施設の増強に努めていることも好調の一因と言えよう。

なお、カンボジアが和牛の輸出先として約30%を占めている点であるが、これは自国内での消費ではなくカンボジアに輸出された日本産牛肉の大部分が中国に再輸出されている可能性が高い※ためと考えられる。※中国では家畜疾病の発生等を理由に、日本から牛肉の輸入を停止している。図―2 牛肉の輸出国・地域別割合 出典:農林水産省「農林水産物輸出入概況」(2021年)

出典:農林水産省「農林水産物輸出入概況」(2021年)

- (2)アルコール飲料

-

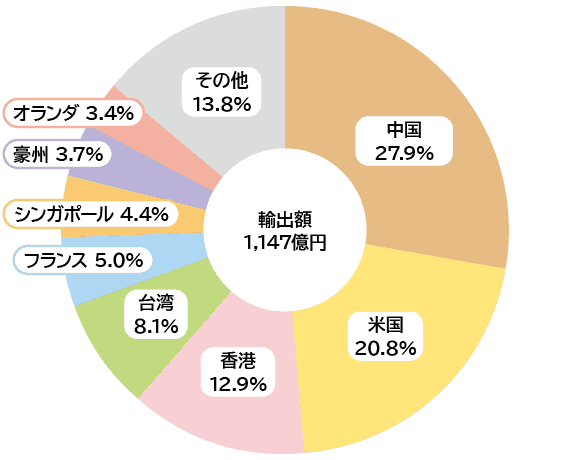

日本産酒類の2021年の輸出金額は約1,147億円(前年比+61%)に上り、10年連続で過去最高を更新した。

なかでも、日本酒は、輸出額約402億円と過去最高を記録した(前年比+66%)。特に、中国(前年比+78%)、米国(同+89%)、EU(同+79%)向けの伸びが大きい。その背景には世界的な日本食ブームがあり、日本食レストランは2021年には全世界で約16万店近くが数えられている(農林水産省の推計)。アジア地域など新興国での所得水準が高まり、比較的高価な日本食を楽しめる層が増加。様々なジャンルの日本食レストランが世界各国で出店されるようになっている。これらの店ではそのほとんどの店で日本酒(日本産)や米国産の清酒が置かれており、特にこだわりのある日本産地酒を取り扱う店も増えている。欧米諸国では日本食レストランからフュージョンレストラン、各地の高級レストランにも日本酒をワインリストに掲載する店が現れ、その裾野が広がっている。さらに、コロナ禍においてEC販売等を利用し、各国で家庭での消費が盛んとなったことも追い風となった。

一方、ウイスキーの輸出金額は約461億円(前年比+70%)となった。年々高価格の商品がより多く輸出されている傾向にあり、輸出額は日本酒を上回る勢いで増加している。輸出先上位4ヵ国・地域(中国、米国、香港、台湾)に順位の変動はないが、上位輸出先10ヵ国すべてが前年比大幅増の結果となりジャパニーズウイスキーの世界的な人気を裏付けている。その背景には日本人の「ものづくりの伝統」や「匠の精神を持ったこだわり」が高く評価されていることが挙げられる。図―3 アルコール飲料の輸出国・地域別割合 出典:農林水産省「農林水産物輸出入概況」(2021年)

出典:農林水産省「農林水産物輸出入概況」(2021年)

- (3)水産物

-

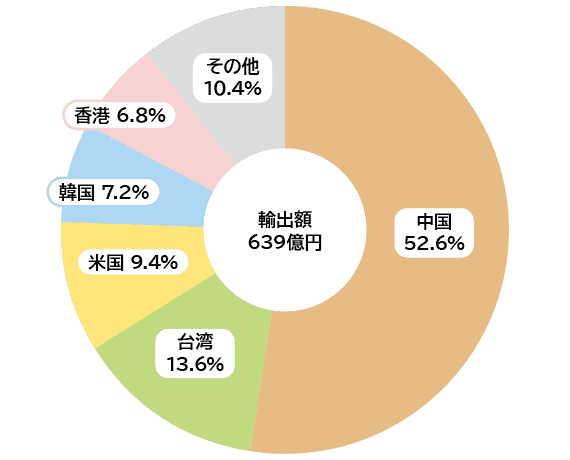

2021年のホタテ貝(生鮮・冷蔵・冷凍等)の輸出額は約639億円と過去最高を記録(前年比+104%)。中国(前年比+131%)、米国(同+278%)向けの伸びが大きい。

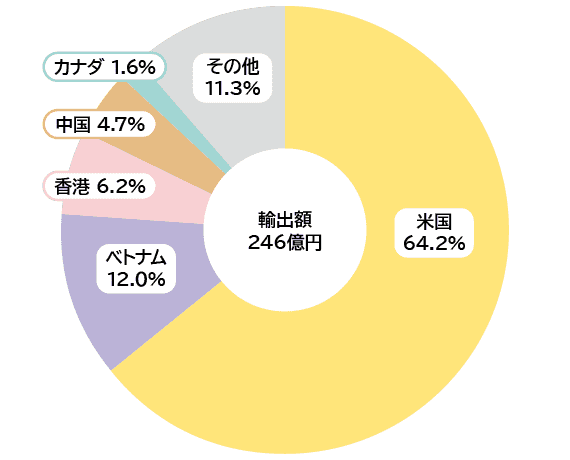

同じくぶりの輸出額は約246億円と、こちらも過去最高を記録している(前年比+43%)。輸出額の多くが米国向けである(輸出額全体の64%)。

ホタテ貝、ぶり双方とも各地での外食需要の回復が需要の大きな伸びを支えている。その背景には日本食ブーム、とりわけ寿司人気の高まりがある。ホタテ貝は日本食に留まらず、その品質の高さから各国の高級レストランでの人気も高い品目となっている。一方、ぶりは米国において既に寿司ネタアイテムとして定着しており米国での売り上げが圧倒的である。反面、欧州などでは寿司ネタとしての定着は見られていない。図―4 ホタテ貝、ぶりの輸出国・地域別割合出典:農林水産省「農林水産物輸出入概況」(2021年)ホタテ貝

ぶり

3. 輸出の際の留意点

2013年12月に和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、世界的に和食の認知度が高まっていることが、日本産農水産物・食品が世界各国市場へ浸透しつつある背景として考えられる。さらに、世界各国の人々に「日本食は低カロリー、低脂質、食物繊維が豊富でヘルシー」という意識が広がりを見せている点も、世界的な健康ブームの高まりの中では追い風となっている。また、素材の旨味を活かす日本食には、世界の美食家からも注目が集まっている。

これに加え、日本産品の品質の高さ、パッケージからサービス、味に至るまでの多くの点が 「安心」 へとつながっており、海外の多くの人々に受け入れられる素地となっている。日本産農水産物・食品は製造・生産管理や衛生面で諸外国の製品と比べて優位性があり、見た目の美しさ、繊細さ、素材の新鮮さ、そして美味しさは日本産品への憧れを抱かせる。こうした日本食人気の高まりに加え、日本政府の強力な後押しもあり、近年の輸出増加に結びついていると言えよう。

今後は、コロナ禍明けに見込まれるインバウンド観光客の回復を好機と捉え、日本での日本食体験などを通じ、様々なジャンルの日本産農水産物・食品を、官民一体でPRしていくことが望まれる。各個別企業においては、海外顧客向けの外国語HPの作成やSNSによる発信などに取り組むことが極めて重要となってくるだろう。

日本産農水産物・食品の輸出時の留意点としては、輸出入規制措置が他の業種と比較して厳しく、各種認証の取得検討が重要となる点である。認証制度としては、HACCP(ハサップ)関連認証、有機認証、ハラールやコーシャー認証などが存在し、これらの取得を検討することがポイントなる。

また、輸入国における使用禁止食品添加物、輸入ライセンス制度がある国、放射性物質規制、輸出時の検疫(植物・動物)、食品関連施設登録の不可欠な国(米国・中国)など、各国の規制や輸入制度を理解したうえで輸出先を考えることが必要となる。

商品によっては、輸送・保管・陳列の際に温度帯管理(冷蔵、冷凍)が必要となるほか、食の安全・安心を担保する情報として、原料の栽培プロセスから製品の出荷プロセスまで製造工程や品質管理情報を分かりやすく簡潔に提供するなど、「これなら任せて安心!」と納得してもらう見せ方をすることも重要となってくる。

賞味期限・消費期限については、加工食品を輸出する場合は輸送期間を考慮して6ヵ月以上あることが望ましい。食品の情報を把握している製造業者等が、科学的・合理的根拠をもって適正に設定することが求められる。

4. 輸出を検討する際のポイント

海外展開にあたっては、大前提として何故、海外展開を目指すのか、目的を明確にすることが重要である。

そのうえで、自社の商品に関し、「需要が存在するか?」「潜在需要があるか?」「需要を創造できるか?」と、世界各国のトレンドを把握するための調査・分析を行い、輸出事業計画を立案していくことが大切なポイントとなる。

輸出する商品を選定する際には、図―5のとおり、コンセプトやストーリー性を意識することが重要である。

現地の販売先は誰か(ターゲットユーザー)を定めるとともに、現地市場で販売を担当するディストリビューター(パートナー)の選択が重要となる。これから海外展開を始める企業は、まずは日本産農水産物・食品を取扱う輸出商社を活用した輸出から始めることが、輸出事業を早期に軌道に乗せる一つの選択肢となろう。

図―5

輸出商品選定のポイント

- 1.商品コンセプト

- 安全・安心、健康に良い、低カロリー、長寿、アレルゲンなし、有機など、アピールするポイントを考える。

- 2.商品のストーリー性

- 日本独特、伝統、素材、製法など売り込みの物語を作る。

- 3.ユニークな商品

- 同じ日本産でも他社との差別化ポイントを考える。

- 4.現地の食文化

- 日本人が感じるおいしさと現地の人が感じるおいしさが異なることもある。現地の食文化を勘案し、その商品の使用方法の解説やレシピを作成する。(レシピをもとに調理例を試食してもらうと効果的。)