東京から移住し、行列のできる飲食店を事業承継。

13年間の価値と共に夫婦から夫婦へ

人気店「ちゃんぽん屋」が、次の世代へ承継された。今もランチタイムは1時間待ちが発生するほど、人気は健在だ。一時は後継者探しに難航しながらも、今回事業承継に成功した背景を伺った。

Story’s Point

- 「ちゃんぽん屋」店主の笹本氏は令和3年から第三者承継を検討。日本公庫の事業承継マッチング支援に登録し、候補先との面談も行ったが、希望の相手に出会えず断り続けていた。令和4年には公庫ホームページで店名を公開して、後継者の募集を開始した。

- 東京で会社員をしていた尾崎氏は、早期退職して夫婦で飲食店を開くことを検討。移住での創業も視野に入れ、ふるさと回帰支援センターを訪問したところ、日本公庫の事業承継マッチング支援を紹介される。ホームページで「ちゃんぽん屋」を見つけて交渉を希望し、面談に至った。

- 笹本夫婦と尾崎夫婦は同郷であったことから意気投合し、令和5年10月に事業承継が成立。尾崎夫婦は12月に常滑市に移住し、笹本夫婦からちゃんぽんの調理方法を教わって、令和6年1月から営業を開始した。

- 料理の味だけでなく、店内オペレーションの工夫やお客様との関係性も引き継ぎ、好調なスタートを切った尾崎夫婦。忙しい曜日・時間帯は笹本夫婦のサポートも受け、店は現在も行列ができるほどの人気を維持している。

Company Information

|

ちゃんぽん屋 |

|---|

譲渡側:ちゃんぽん屋(笹本氏)

県内外から常連客が訪れる愛知県常滑市のちゃんぽん店。長崎県出身の店主笹本氏と奥様の純子氏が長崎から取り寄せた食材で作るちゃんぽんはまさに本場の味。開店と同時に満席になる人気店だが、店主の高齢化により事業承継を決意する。

譲受側:尾崎氏

東京のメーカーで約30年間設計職に就いていたが、定年の前に今後の人生をいかに楽しむかを考え始め、子どもの独立を機に57歳で退職・移住を決意。妻の典子氏と一緒に飲食店を開くことを決め、日本公庫のマッチング支援を活用した。

ーー事業承継、M&Aをしようと思ったきっかけを教えてください。

譲渡側:笹本氏

まだまだ店を続けたかったのですが、年齢とともに体力が衰えてきて引退を決めました。ただ、自分が築き上げてきた店は無くしたくない。これまで来てくださったお客様に対する感謝の気持ちもあったので、誰か良い人に譲って引き継いでもらおうと思い、常滑の商工会議所に事業承継の相談をしました。

譲受側:尾崎氏

私のきっかけは2つあります。一つは、コロナ禍で在宅勤務が増え、家で夕飯を作るようになって料理の楽しさに目覚めたこと。もともと食べ歩きが好きだったこともあり、食に興味が湧いてきました。

もう一つは、3人の子どもがみんな自立したことです。60歳を過ぎれば給料も減っていくので、これを機に会社を辞め、夫婦二人で移住して飲食店を開く計画を立てました。そこで、各地の移住サポートセンターに相談し、子どもたちが住む関東圏を中心にさまざまな地域を検討しました。その過程でセンターの方に紹介してもらったのが、日本公庫のマッチング支援です。

ーー笹本さんのお相手探しはどのように進みましたか?

譲渡側:笹本氏

常滑の商工会議所から名古屋の商工会議所に相談するように勧められて行ったところ、その場で事業承継・引継ぎ支援センターと日本公庫のマッチング支援に登録することになり、すぐに相手探しが始まりました。

その後、早い段階で日本公庫から2件の紹介がありましたが、会ってみると私たちが求めるお相手ではなかったので、お断りしました。また、常滑の商工会議所にも引き継ぎたいと言ってこられた方がいたそうですが、私の希望と合わなかったと担当職員の方から聞きました。ほかにも地元の人から何度か引き継ぎたいというお話を受けて店にも来てもらいましたが、やはり希望とは合わず全てお断りしました。

お断りした一番の理由は、皆さんが事業計画を立てていなかったことです。事業を始める前は、経費にいくらかかるからこれくらいの売上が必要で利益はいくらになるといった計算をするものですが、「やってみないと分からない」と考えている人も多い。しかし、自分で商売をするのに、その考えでは事業は続きません。

なかなかいい相手と巡り会えずにいましたが、令和5年になって尾崎さんから面談の申し込みがありました。

ーー尾崎さんは、どのような理由で「ちゃんぽん屋」を選びましたか?

譲受側:尾崎氏

日本公庫のマッチングサイトで検索して一番上に出てきたのがちゃんぽん屋です。私も長崎出身なのですが、以前仕事で名古屋に住んでいた時にお店に来たことがあり、ちゃんぽんの美味しさに感銘を受けてその後も何度か食べに来ていました。

また、元々ちゃんぽんが好きで、移住先を探している時にちゃんぽんのお店を開こうと長崎から食材を取り寄せて試作をしていたこともあったんです。だからホームページで見つけた瞬間に「これだ!」と思いました。ただ、当初は妻には反対されました。

譲受側:典子氏

私はカフェでランチメニューを出したいと思っていたんです。でも、夫に1ヶ月かけて熱心に説得され、常滑という街の魅力にも惹かれていたので、最後には納得して面談することにしました。

譲受側:尾崎氏

面談前には、日本公庫を通して3年分の申告書を見せてもらいました。コロナ禍で赤字の飲食店も多い中で、しっかりと売上を上げていたことが面談に進む大きなポイントになりましたね。申告書から原価や利益を計算してみて、これならやっていけると思いました。

また、立地については生成AIに相談して検討してみました。すると、近くに大きな商業施設があるので集客が可能、成功率が高いという結果になり、自信を持って次の段階に進みました。

当初は新しい店を一から作ることも検討したのですが、資金面を考えるとやはり事業承継の方が安心です。今考えてみれば、内装や設備などのイニシャルコストを全く計算できていなかったので、新店舗を作っていたら今頃は潰れていたかもしれません。

(カフェとは異なる店内の様子)

ーー面談をしてみて、お互いの第一印象はいかがでしたか?

譲渡側:笹本氏

最初から感じの良い人だという印象を受けましたよ。仕事に対する姿勢もはっきりと分かり、軽い気持ちではないことが伝わってきました。

譲渡側:純子氏

お一人やお友達とではなく、ご夫婦でやろうとされているところも安心でしたね。それに、私たちと同じ長崎出身で親近感も湧きました。

譲受側:尾崎氏

私の笹本さんの第一印象は、「長崎の人だな」。会話をしていてもストレートでズバッと話をするので、妻が店をカフェに改造してランチをしたいという話をした時も「でけん!」と長崎弁でおっしゃって(笑)

譲受側:典子氏

他のランチメニューなんて忙しくてできないよ、とおっしゃったんですよね。その時も納得しましたが、今になって考えてみると確かにその通りですね。本当に、ランチなんてとんでもない。サイドメニューも減らしたいくらい忙しいです!

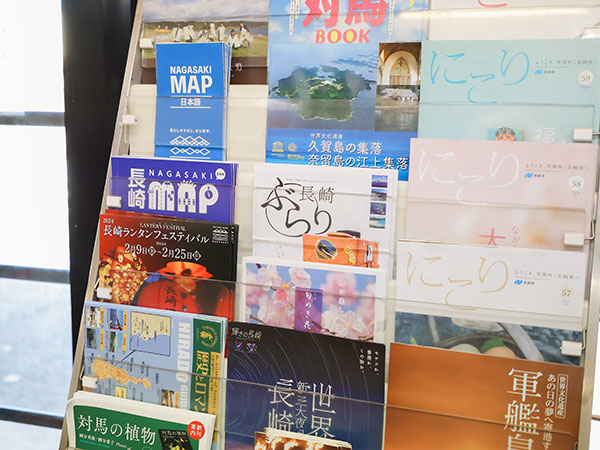

(店内には長崎の観光案内もずらり)

ーー譲渡・譲受に至った一番の決め手はなんですか?

譲渡側:笹本氏

仕事に対する真剣さです。しっかり事業計画を作って来られていたので、任せられると思いました。大事な店を譲ることになりますが、この人なら大丈夫、となんの抵抗もありませんでしたね。

譲受側:尾崎氏

私は、大好きなちゃんぽんの店を経営できることがうれしかったので、一度目の面談後から心の中はニコニコでした。

譲受側:典子氏

私の決め手は味です。最初の面談時にちゃんぽんを出してくださって、久しぶりに美味しいちゃんぽんに出会えた!と思えました。長崎の実家の近くにある街のちゃんぽん屋さんのようで、「この味は引き継がないと!」という気持ちになったんです。家に帰ってから夫と二人で話し合って引き継ぐことを決め、令和5年10月に正式な契約を交わしました。

ーーお互いに求める条件はありましたか?

譲渡側:笹本氏

金額以外でこちらから出した条件はありません。厨房の道具や看板も一式使ってもらえばいいと思っていました。

譲受側:尾崎氏

私たちからも、引き継ぎのスケジュール以外で出した条件はありません。ただ交渉の際には、店内のものを一式引き上げるには処分費用がいくらかかるのかを計算しました。後々、自分達もここを移動するかもしれないからです。そこまで考えた上で譲渡金額に納得をして、契約したんです。でも、それは店の知名度や常連のお客様がついているという価値は抜きにした話です。今考えれば、お支払いした金額の何倍もの価値があると思っています。

ーー引き継ぎで苦労したことや工夫していることはありますか?

譲受側:典子氏

私の仕事の関係で愛知への引っ越しが年末になったので、引き継ぎ期間は10日ほどしかありませんでした。厨房で笹本さんに隣に立ってもらって私たちが作るのを見てもらい、アドバイスをいただきながら何度も練習をしましたね。

譲渡側:笹本氏

逆に、それまでは練習しなくていいと言ったんですよ。我流の癖がついてしまうとアドバイス通りにできなくなりますから。それに、100回、200回作ったって誰かに食べてもらわないと意味がない。そこで、常連さんに電話をして人を集めてもらって試食会を開き、お客様に無料で食べてもらいました。いろんな反応がありましたが、ほとんど好評でしたよ。私より上手だと言う人もいるくらいでした。

譲渡側:純子氏

今では夜の営業も二人でテキパキこなしていて、覚えが早いですね。

譲受側:典子氏

まだまだです。お昼は1時間待ちになるほどお客様が多くて、本当に大変。最初の1ヶ月はお二人にサポートしてもらい、最近になって私たちだけで厨房に立ち始めましたが、とても対応しきれないので、今も純子さんには毎日お昼のホールを手伝っていただいて、さらに土日はご夫婦で来ていただいています。

働いてみて感じるのは、店内の道具の配置にせよ材料にせよ、一つひとつが作業しやすいように工夫されていること。日々発見なんです。毎日「笹本さんに感謝、感謝だね」と言いながら働いています。

譲受側:尾崎氏

笹本さんがこれまで苦労して築き上げてきた13年間の集大成ですね。それをそのまま引き継いですぐに店を出せるのですから、事業承継のメリットは大きいと思います。

私たちが工夫したことで言えば、材料の大きさを食べやすい一口サイズにしたことくらいですね。私はこの店でちゃんぽんを食べて初めてニンジンの甘さを知ったので、その美味しさはこれからも変わらず伝えたいと思っています。

ーー商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センター、日本公庫の支援を受けられていかがでしたか?

譲渡側:笹本氏

こちらから質問する必要もないくらい親身にサポートしてくれて、とにかく任せておけば大丈夫という安心感がありました。かゆいところに手が届く支援でした。

後継者が見つからなければ店をたたまなければいけないし、厨房用品を処分する費用も相当かかったはずなので、事業承継ができて本当によかったと思います。

譲受側:尾崎氏

私たちは、日本公庫に融資もお願いしました。事業承継にかかる金額は準備していた資金とピッタリだったのですが、移住にも費用がかかるし、当面の運転資金も必要です。退職金は何かあった時のために手元に残しておきたかったので、融資を受けられて安心して承継できました。

ーー現在の生活はいかがですか?

譲受側:典子氏

雇われている身とは違って責任があるので気楽にはできませんが、精神的なストレスはほとんどなくて楽しいです。材料の仕入れも、最初は訳も分からず純子さんから「麺はいくつお願いします」と言われるままに必死でやってきたのが、今は少しずつ、「今注文しないと間に合わないな」というタイミングが分かってきました。

帰る時間は以前より遅くなりましたが、主人も毎日「ああ、楽しい」としみじみ言っています。

譲受側:尾崎氏

包丁さばきは得意ではありませんが、仕込みは図画工作のようで、ニンジンやタマネギを切るのが楽しいんですよ。これから笹本さんと同じように、75歳まではこの店で働きたいですね。

譲渡側:笹本氏

尾崎さんはこれまで会社で人に指示を出す立場にいたので、店舗を広げて人を雇えばいいと思いますよ。あと5年もしたら2号店を出してほしいと思っています。

譲受側:尾崎氏

今はまだ自分のことで精一杯ですよ。やる前は楽勝かと思っていたら、一つ覚えたら一つ忘れる始末で(笑)。でも、自分が作った料理を人から初めて「美味しいね」と言ってもらえて、この味でもっとたくさんの人を喜ばせたい、と思うようになりましたね。ほとんどのお客様が「美味しかった」と言って帰ってくれるので、2号店を出そうと思えば出せると思います。

譲渡側:純子氏

私は今もパートとして働くことができて、尾崎さんご夫婦に感謝しています。体が続く限りは頑張って働きたいと思います。

譲受側:典子氏

頼りにしています!土日はお二人がいないと回らないので、しばらくは来ていただきますよ。笹本さんはお客様とのおしゃべりが本当に上手だから、待ち時間の間にお客様に話しかけて、イライラを和らげてください。

ーー事業承継を検討している方に伝えたいことはありますか?

譲渡側:笹本氏

事業承継は大きな企業が行うものと思っていたのですが、知り合いの理髪店が事業承継をしたという話を聞いて、個人店でもできることを知りました。その後、商工会議所に「うちみたいな小さな店でも支援してもらえるのか」と相談すると、個人店から年商数億円の会社まで対応できますと言われました。このことをぜひ、多くの人に知ってもらいたいですね。相談すればあとは手取り足取り、全てサポートしてくれますから、後継者がいなくて困っている方には、安心して任せればいいですよと伝えたいです。

譲受側:尾崎氏

引き継ぐ側としては、自分で事業をすることになるのでやはり簡単ではありません。体力も必要です。私自身、今まで会社員としてさまざまな仕事を経験し、部下に指示を出していた立場でしたが、今はすぐに頭の容量がいっぱいになってしまって、自分の記憶容量がこんなに小さいとは、と呆れるほどです。

ですが、(定年を迎える)60歳を過ぎた後の15年間を「黄金の15年」にしたいと思って選んだ道です。これから譲受を検討される方にも、覚悟を持って臨み、人生を楽しんでほしいと思います。